Флаг МГТУ – на Килиманджаро

Выпускник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова, исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Е.А. Дудоров 8 февраля поднял флаг университета на пике Ухуру г. Килиманджаро (5895 м). С ним покоряли гору зам. гендиректора НПО «Андроидная техника» Е.Ю. Герасимов и гендиректор компании НПП «Иннотех» Д.А. Пырьев. Команду сопровождали два гида и 12 портеров. По словам Евгения Александровича, подъем на Килиманджаро самостоятельно без сопровождения запрещен.

Выпускник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова, исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Е.А. Дудоров 8 февраля поднял флаг университета на пике Ухуру г. Килиманджаро (5895 м). С ним покоряли гору зам. гендиректора НПО «Андроидная техника» Е.Ю. Герасимов и гендиректор компании НПП «Иннотех» Д.А. Пырьев. Команду сопровождали два гида и 12 портеров. По словам Евгения Александровича, подъем на Килиманджаро самостоятельно без сопровождения запрещен.

Пик Ухуру находится на стене кратера вулкана Кибо и достигает 5895 м над уровнем моря. Первый подъем экспедиция совершила уже на следующее утро после прилета, поднялись на высоту 3500. После привала, на следующий день, экспедиция снова двинулась вверх на высоту 4200.

Подъем на вершину они осуществляли уже ночью в 23:00. До пика Ухуру поднимались 8 часов 23 минуты. Это был очень сложный подъем. Был сильный, холодный штормовой ветер, мороз около 12 градусов. Группе удалось всё преодолеть, и они водрузили флаги.

Е.А. Дудоров признался, что, несмотря на сложности, подъем в горы того стоит: эйфория, эмоции затмевают любые неудобства и усталость. Его цель на ближайшую пятилетку – покорить еще пять вершин.

Даша – чемпионка России!

На второй Всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года 16 февраля в посёлке Уралец (Свердловская область) впервые прошли соревнования по ски-альпинизму.

На второй Всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года 16 февраля в посёлке Уралец (Свердловская область) впервые прошли соревнования по ски-альпинизму.

В спринтерской гонке участвовали представители Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова – второкурсница ИЭиАС гр. АПИб-22-1 Дарья Зинченко и доцент кафедры дошкольного и специального образования ИГО, кандидат педагогических наук Елена Леонидовна Мицан.

Дарья успешно лидировала на всех стадиях турнира и в финале пришла к финишу с лучшим результатом – 3.44,95. Она почти на 4 секунды опередила серебряного призера, которым стала Ирина Рачинская из Москвы. Бронзовую медаль завоевала Ирина Умницына из Санкт-Петербурга.

В конце января на чемпионате России, который прошел в селе Терскол (Кабардино-Балкария) на Эльбрусе Дарья Зинченко стала чемпионкой России по ски-альпинизму в вертикальной гонке с общего старта.

Ирина ПОРТНОВА,

фото из архива Владимира Субботина

Не дать нацизму второго шанса!

Будущие историки под научным руководством доцентов кафедры всеобщей истории ИГО МГТУ А.Е. Любецкого и Е.М. Буряк выступили с докладами на Всероссийской конференции молодых ученых «Тема Холокоста в исторической памяти и публичном пространстве», которая прошла 21 февраля в стенах МГТУ им. Г.И. Носова.

Будущие историки под научным руководством доцентов кафедры всеобщей истории ИГО МГТУ А.Е. Любецкого и Е.М. Буряк выступили с докладами на Всероссийской конференции молодых ученых «Тема Холокоста в исторической памяти и публичном пространстве», которая прошла 21 февраля в стенах МГТУ им. Г.И. Носова.

Организатором форума явилась профессор кафедры всеобщей истории вуза Марина Николаевна ПОТЁМКИНА:

– Наши студенты ежегодно участвуют в международном конкурсе научных, поисковых, творческих, методических работ «Холокост: память и предупреждение», который проходит в Москве. В 2023 г. на конкурс было прислано 400 работ. Студентка кафедры всеобщей истории (ВИ) МГТУ Ксения Ионова стала одной из финалисток. Кафедра ВИ пятый год, помимо февральского форума, организует региональный этап этого конкурса среди вузов Челябинской области. В прошлые годы к нам присоединялись студенты СПО из Златоуста, Кусы, из вузов Белоруссии, в этом году – из Челябинских вузов. На конференции выступили авторы лучших работ.

Студенты анализировали художест-венно-исторические фильмы «Праведник» (В. Акиньшин, 2 курс ИГО МГТУ) о герое Великой Отечественной войны Николае Киселёве; «Нюрнберг» (П. Шадрина, 4 курс ЮУрГГПУ) и исследовали их историческую достоверность.

Также они выявляли причины двойственного отношения канадцев к трагедии Холокоста и анализировали причины появления антисемитских настроений в исторической памяти в Канаде (Н. Трусова, 1 курс ИГО МГТУ), отношение к Холокосту американцев (Д. Косачев, асп. ИГО МГТУ), изучали тему Холокоста в исторической политике современной России (В. Кламм, 4 курс ЧелГУ).

Участникам форума рассказывали о концлагере Саласпилс в Прибалтике, среди узников которого были, помимо военнопленных, мирные граждане и очень много детей: здесь находился завод по производству детской крови – 25 тонн её было выкачано из малышей, тела которых нашли после освобождения этого лагеря (А. Попкова, 1 курс ИГО МГТУ).

Форум открыт для всех. К историкам присоединяются и студенты других специальностей. Например, студент 1 курса ИЭиАС Е. Пеньков не только выступил с докладом, но и продемонстрировал созданный им собственноручно десятиминутный фильм о Змиевской балке, где немецкие нацисты убили более 27 тысяч мирных жителей Ростова-на-Дону, в том числе детей, женщин, стариков (https://youtu.be/j1BLeZDX-Qs).

– Понимание необходимости сохранения и изучения исторической памяти, общности людей необходимо для того, чтобы знать, что такое нацизм, чтобы никогда не повторились подобные ужасные события, чтобы не дать нацизму второго шанса, – говорит М.Н. Потёмкина. – Поэтому считаю, что мероприятия, организуемые нашей кафедрой, очень важны для современной молодёжи.

Инна Ким

Банк «КУБ» (АО) и МГТУ им. Г.И. Носова: инвестиции в образование

Вот уже 30 лет Кредит Урал Банк помогает своим клиентам исполнять сокровенные мечты — строить планы на будущее, достигать новые цели и инвестировать в себя и своё дело. Являясь крупной организацией с магнитогорскими корнями, банк особенно дорожит совместными проектами на благо города и его жителей, а также сотрудничеством с родным университетом.

Вот уже 30 лет Кредит Урал Банк помогает своим клиентам исполнять сокровенные мечты — строить планы на будущее, достигать новые цели и инвестировать в себя и своё дело. Являясь крупной организацией с магнитогорскими корнями, банк особенно дорожит совместными проектами на благо города и его жителей, а также сотрудничеством с родным университетом.

Кампусный проект нового уровня

Известная каждому студенту «Кампусная карта» родилась в 2016 году на стыке потребностей университета и молодежи: стремление руководства МГТУ создать комфортную и инновационную среду для преподавателей, аспирантов и студентов в сочетании с техническими возможностями Кредит Урал Банка позволило воплотить в жизнь действительно удобный кампусный проект. В процессе создания «Кампусной карты» банк работал в тесной связке с представителями вуза: внимательно исследовал потребности студентов и принимал во внимание их предложения — так, дизайн карты был разработан непосредственно студенческим активом.

Разумеется, банковские услуги для такого серьёзного научно-образовательного центра, как МГТУ, должны быть на соответствующем уровне и идти в ногу со временем. Поэтому в 2023 году банк совместно с вузом модернизировал «Кампусную карту», предложив студентам кешбэк в интересных им категориях: «Рестораны и фастфуд», «Красота», «Одежда и обувь», «Такси» или «Аптеки». Таким образом, созданный совместно с вузом проект успешно разрешил сразу несколько задач: студенты и сотрудники получили выгодную карту для зачисления стипендии и зарплаты, по совместительству — удобный пропуск в здание университета и проездной.

Поддержка вуза и студентов

Кредит Урал Банк по праву считается одним из надежных и авторитетных банков УрФО. И на протяжении уже многих лет банк является партнером МГТУ в реализации многих социально значимых проектов и инициатив: в рамках развития инфраструктуры вуза, в проведении исследований и просветительских мероприятий, а также в трудоустройстве студентов.

Кредит Урал Банк по праву считается одним из надежных и авторитетных банков УрФО. И на протяжении уже многих лет банк является партнером МГТУ в реализации многих социально значимых проектов и инициатив: в рамках развития инфраструктуры вуза, в проведении исследований и просветительских мероприятий, а также в трудоустройстве студентов.

С 2018 года в Магнитогорске действует проект «Таланты родного города», созданный по инициативе попечительского совета Центра правовой информации, при поддержке Кредит Урал Банка. В рамках проекта студенты и аспиранты университета могут претендовать на получение стипендиальной выплаты депутата Государственной Думы Павла Крашенинникова.

С 2018 года в Магнитогорске действует проект «Таланты родного города», созданный по инициативе попечительского совета Центра правовой информации, при поддержке Кредит Урал Банка. В рамках проекта студенты и аспиранты университета могут претендовать на получение стипендиальной выплаты депутата Государственной Думы Павла Крашенинникова.

Ежегодно банк реализует программы, направленные на развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни среди молодежи. В 2019 году при спонсорской поддержке Кредит Урал Банка сборная МГТУ им. Г.И. Носова отправилась на чемпионат Европы по настольному теннису среди университетов. По общему количеству медалей магнитогорские теннисисты вошли в число призёров во всех видах спортивной программы и стали лучшими на чемпионате.

В год юбилея высшего педагогического образования в Магнитогорске подарок от банка получил институт гуманитарного образования — в здании была открыта новая зона коворкинга. Проект разработан в тесном сотрудничестве с вузом. В итоге, здесь есть всё для учебы и отдыха современных студентов: станция для зарядки электронных устройств, удобная мебель, яркое освещение, и, главное, — стильный интерьер, в котором хочется остаться надолго.

О финансах — грамотно

В Кредит Урал Банке уверены: распоряжаться финансами — не талант, а навык, который можно (и нужно) развивать. Поэтому банк ежегодно проводит для студентов различных направлений лекции о финансовой грамотности: учит верно формулировать цели и планировать бюджет, правильно пользоваться кредитными средствами.

В Кредит Урал Банке уверены: распоряжаться финансами — не талант, а навык, который можно (и нужно) развивать. Поэтому банк ежегодно проводит для студентов различных направлений лекции о финансовой грамотности: учит верно формулировать цели и планировать бюджет, правильно пользоваться кредитными средствами.

Просветительская работа банка не ограничивается только финансовыми вопросами. Так, в 2023 году председатель правления банка Светлана Вадимовна Еремина провела для студенческого актива цикл лекций по этикету, затронув важные вопросы культуры взаимодействия в повседневной и профессиональной жизни.

По словам Светланы Ереминой, для банка сотрудничество с МГТУ им. Г.И. Носова — одно из важных направлений. В дальнейших планах — повышение финансовой грамотности молодежи: «Банк очень серьёзно относится к формированию образа будущего. Мы считаем, что успехи экономики и устойчивое развитие страны зависят от того, насколько нынешние молодые люди — будущие работники металлургии,

IT-специалисты, экономисты, предприниматели и педагоги — финансово грамотны, настроены на просвещение, видят фундамент для экономического роста нашей страны и готовы его обеспечить. Поэтому в активе банка множество мероприятий, связанных с развитием потенциала молодежи», — отметила Светлана Вадимовна.

Один из многих

Ростислав Борисович АВРИНСКИЙ родился 25 января 1923 г. в г. Нальчик Кабардино-Балкарской АО в семье служащего. В 1932 г. поступил в школу в г. Нальчике. Лето 1932 г. жил в Ленинграде, а с осени 1932 г. по апрель 1934 г. – в г. Алма-Ата. Потом в 1934 г. переехал в с. Кременчуг-Константиновка КБАО, где окончил семилетку в 1936 г. С 1938 г. по декабрь 1941 г. проживал в пос. Баксан КБАО. В 1940 г. вступил в комсомол и состоял до октября 1943 г. Летом 1941 г. окончил 10 классов средней школы пос. Бакан ГЭС. В сентябре 1941 г. поступил чернорабочим в ремонтную бригаду Бакан ГЭС, а 17 декабря 1941 г. его призвали в Красную Армию.

Ростислав Борисович АВРИНСКИЙ родился 25 января 1923 г. в г. Нальчик Кабардино-Балкарской АО в семье служащего. В 1932 г. поступил в школу в г. Нальчике. Лето 1932 г. жил в Ленинграде, а с осени 1932 г. по апрель 1934 г. – в г. Алма-Ата. Потом в 1934 г. переехал в с. Кременчуг-Константиновка КБАО, где окончил семилетку в 1936 г. С 1938 г. по декабрь 1941 г. проживал в пос. Баксан КБАО. В 1940 г. вступил в комсомол и состоял до октября 1943 г. Летом 1941 г. окончил 10 классов средней школы пос. Бакан ГЭС. В сентябре 1941 г. поступил чернорабочим в ремонтную бригаду Бакан ГЭС, а 17 декабря 1941 г. его призвали в Красную Армию.

Сначала он был курсантом дивизионной школы 91 стрелковой дивизии (с декабря 1941 г. по 22 февраля 1942 г.), затем – курсантом Буйнакского военно-пехотного училища. В октябре 1942 г. Р.Б. Авринскому присвоено воинское звание «лейтенант». Был командиром минометного взвода 262 стр. дивизии Закавказского фронта, воевал на Южном фронте, был командиром минометного взвода 1328 стр. полка, 315 стр. дивизии, 4-го Украинского фронта. 13 октября 1943 года был легко ранен в левую руку под Мелитополем и направлен в эвакогоспиталь № 2442 в г. Нальчик, где пролежал до 20 декабря 1943 г. Затем был направлен в распоряжение штаба СКВО, а оттуда в 61 учебный стрелковый полк 49 учебной стрелковой дивизии.

На фронте вступил в Коммунистическую партию Советского Союза. Награжден медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».

Трудовую деятельность Ростислав Борисович начал в июне 1946 г. Работал электриком на Баксанской ГЭС. С 1952 г. связал свою жизнь с Магнитогорским горно-металлургическим институтом. Работал старшим лаборантом и одновременно учился на вечернем отделении МГМИ по специальности «разработка месторождений полезных ископаемых» (с 1952 по 1958 гг.) и «горный электромеханик» (с 1958 по 1963 гг.). После окончания института трудился старшим преподавателем, занимаясь наукой и работая над кандидатской диссертацией под руководством известного ученого, профессора МЭИ А.А. Федорова, которую он успешно защитил в Московском энергетическом институте с присвоением ему в 1970 г. ученой степени кандидата технических наук, затем – ученого звания доцента. В 1969 г. Р.Б. Авринский становится деканом энергетического факультета, руководил которым пять лет. С 1974 по 1979 гг. он возглавлял кафедру электроснабжения промышленных предприятий. Человек широчайшей эрудиции и глубоких знаний, Ростислав Борисович пользовался заслуженным авторитетом у студентов, преподавателей и сотрудников факультета. Все знали его как человека принципиального, требовательного к себе и к другим, интересного собеседника. Мирный труд Ростислава Борисовича отмечен многими Почетными грамотами.

Коллектив кафедры ЭПП

Ирину Николаевну знали все

Доцента МГМИ Ирину Николаевну Заморуеву знали все. Она была ветераном Челябинской области, Магнитогорска и МГМИ.

Доцента МГМИ Ирину Николаевну Заморуеву знали все. Она была ветераном Челябинской области, Магнитогорска и МГМИ.

И.Н. Заморуева (30.08.1904-11.01.1993 гг.) родилась на Украине в семье служащего. Окончила химический факультет Харьковского института народного образования (1927 г.), музыкально-драматические курсы по классу пения (1929 г.). Работала во Всесоюзном институте металлов в должности инженера-исследователя (Ленинград, 1930-1933 гг.), на заводе им. Фрунзе (г. Константиновка, 1933-1935 гг.), в индустриальном институте, на Кировском заводе (Ленинград, 1936-1938 гг.).

В 1938 году Ирина Николаевна по приглашению администрации МГМИ приезжает вместе с мужем в Магнитогорск. Покинув Ленинград, она на всю жизнь связала свою судьбу с Южным Уралом. Коллектив института радушно принял чету Заморуевых в ряды создателей и организаторов нового вуза молодого города. Работать И.Н. Заморуева начала ассистентом кафедры металловедения и термической обработки металлов, ст. преподавателем (1938-1956 гг.), доцентом кафедры технологии металлов, зам. заведующего кафедрой МГМИ (1956-1975 гг.).

Свою учебно-педагогическую деятельность она легко и умело сочетала с исследовательской и общественной работой. Написала и защитила кандидатскую диссертацию (1948 г.), вместе с тем продолжала руководить художественной самодеятельностью студентов и сотрудников института. Многие помнят ее вокальные номера не только на сцене института, а еще у подножия горы Атач и в драмтеатре города. И.Н. Заморуева была молодая, обаятельная, привлекательная, профессионально пела. Все, что сделано ею в институте и городе, подсчитать на счетах невозможно, но что бы и где бы она ни делала, ее отличало благородство, интеллигентность, высокая культура, доброжелательность, чуткость, внимательность, готовность помочь слабому.

Во время Великой Отечественной войны И.Н. Заморуева возглавляла Комиссию помощи фронту в вузе. В ее состав входили Э.В. Гиршина, А.В. Лапина, Л.М. Минеева и др., всего 15 человек. Они принимали участие в сельхозработах: сажали, растили, убирали и распределяли продукты. В 1943 г. институт взял шефство над 3107-м госпиталем. Санитарная дружина во главе с активистами И.Н. Заморуевой, З.Т. Страховой, А.И. Сергеевой работала не только на разгрузке вагонов с ранеными, но и взяла на себя заботу о них в госпиталях по уходу, культурно-массовой работе, в помощь медперсоналу, при налаживании связи раненых с родственниками. В химлаборатории вуза под ее руководством синтезировали пенициллин для госпиталя.

И.Н. Заморуева выполнила 44 научно-исследовательские работы, 20 из которых были опубликованы.

С 1972 г. была членом совета ветеранов МГМИ, городского и районного советов ветеранов, с 1978 г. – председателем совета ветеранов МГМИ.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «30 лет Победы над фашистской Германией», «Ветеран труда», значками «Отличник высшей школы МВССО СССР» и «Отличник социалистического соревнования черной металлургии», ей присвоены звания «Ветеран Магнитки», «Ветеран комсомола Челябинской области», «Ветеран МГМИ», ее имя занесено в Книгу Почета МГМИ.

По материалам газеты

«За кадры», архива Магнитогорска

30 лет на посту заведующего

Борис Иванович Заславец (24.04.1940–28.02.2024) – профессор кафедры электроснабжения промышленных предприятий, к.т.н., заслуженный работник высшей школы РФ, автор более 150 научных и учебно-методических работ, возглавлявший кафедру на протяжении 30 лет – с 1979 по 2009 г.

Борис Иванович Заславец (24.04.1940–28.02.2024) – профессор кафедры электроснабжения промышленных предприятий, к.т.н., заслуженный работник высшей школы РФ, автор более 150 научных и учебно-методических работ, возглавлявший кафедру на протяжении 30 лет – с 1979 по 2009 г.

Борис Иванович родился в г. Лохвица Полтавской области. С августа 1958 г. по август 1960 г. работал учителем математики в Урмотюбском РОНО (Казахстан), а затем слесарем-машинистом в Омском районном нефтепроводном управлении. В сентябре 1961 г. поступил на дневное отделение МГМИ, окончил его с отличием в 1966 г. и был оставлен на кафедре ЭПП в должности ассистента. С июля 1971 г. по январь 1973 г. обучался в аспирантуре Свердловского горного института. По окончании аспирантуры продолжил работу в МГМИ сначала ст. преподавателем, а с мая 1973 г. доцентом кафедры ЭПП.

В 1976-1979 гг. по направлению Министерства высшего образования Б.И. Заславец работал преподавателем Конакрийского политехнического института в Гвинейской республике. А по возвращении возглавил кафедру ЭПП МГМИ. В 1994 г. утвержден в ученом звании профессора.

Под его руководством в целом и сформировался современный коллектив кафедры, проведена полная реконструкция лабораторной базы, открыта аспирантура по научной специальности 05.09.03 – Электротехнические системы и комплексы, что позволило освоить новые научные направления и обеспечить подготовку кадров для энергослужб ПАО «ММК», АО «Горэлектросеть», АО «Россети» (филиал «Челябэнерго») и других крупных энергокомпаний региона и страны.

С приходом к руководству Б.И. Заславца значительно активизировалась научно-исследовательская работа преподавателей и сотрудников кафедры, приобрело новое содержание и формы научно-техническое сотрудничество с ПАО «ММК», АО «Газпром» и другими заказчиками-партнерами. За счет притока молодых специалистов и аспирантов активизировались защиты диссертаций.

Студенты и коллеги всегда уважали Б.И. Заславца за его высокий профессионализм, требовательность и житейскую мудрость.

Кафедра ЭПП

История вуза 1976-1984 годы

В декабре 1976 года Минвузом РСФСР ректором МГМИ назначен д.т.н. Виталий Макарович РЯБКОВ, который руководил вузом до 1989 г. Окончив в 1962 г. наш институт, он в 1968 г. защитил кандидатскую, а в 1976 г. – докторскую диссертации. За это время прошел путь от ассистента до профессора, заведовал кафедрой промышленной кибернетики и систем управления, несколько лет работал проректором по учебной работе.

В декабре 1976 года Минвузом РСФСР ректором МГМИ назначен д.т.н. Виталий Макарович РЯБКОВ, который руководил вузом до 1989 г. Окончив в 1962 г. наш институт, он в 1968 г. защитил кандидатскую, а в 1976 г. – докторскую диссертации. За это время прошел путь от ассистента до профессора, заведовал кафедрой промышленной кибернетики и систем управления, несколько лет работал проректором по учебной работе.

В восьмидесятых-девяностых годах МГМИ вышел на новые рубежи, его известность шагнула далеко за пределы Урала.

За этот период также значительно возросла материальная база. Советское государство ежегодно увеличивало ассигнования на содержание нашего вуза. Если в 1972 г. (курс доллара 82 копейки) сумма госбюджета МГМИ составляла 4699 тыс. руб., то в 1980 г. (курс доллара 64 копейки) она выросла до 7362 тыс. руб. Для того времени, когда зарплата инженера была в районе 115-160 руб., это были огромные деньги.

Дальнейшее укрепление материальной базы позволило вводить технические средства обучения (ТСО), строить общежития, учебные корпуса и жилые дома, открывать новые факультеты и кафедры:

* во второй половине 70-х – начале 80-х гг. были построены и вступили в эксплуатацию: три студенческих общежития; два жилых дома для преподавателей; хозяйственный комплекс. Свой учебный комплекс получила военная кафедра;

* в 1975-76 уч. г. в МГМИ прошел первый Всесоюзный студенческий фестиваль камерных оркестров, народный камерный оркестр МГМИ принял участие в международном фестивале «Варшавская осень».

* в 1976 г. вошел в строй учебный корпус инженерно-педагогического факультета (здание, где южный вход, по ул. Калинина);

* в 1981 г. – корпус технологического факультета;

* в 1988 г. строительный факультет переселился в новый учебный корпус, который строило не одно поколение студентов;

* 9 мая 1976 г. состоялось открытие памятника «Студентам, преподавателям и сотрудникам, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны». Основа мемориального комплекса отлита студентами строительного факультета – бойцами стройотряда, из монолитного бетона;

* в вузе началось активное внедрение технических средств обучения (ТСО) и программированного обучения. Для улучшения этой работы была создана лаборатория ТСО.

* в ноябре 1977 г. в нашем вузе открылся учебный телевизионный центр. И к 1983 г. уже в десяти поточных аудиториях занятия проводились с помощью телевидения. Работали 23 класса программированного обучения и контроля, в лаборатории ТСО имелось около 1000 кинофильмов и 400 диафильмов;

* в 1979 г. открыта кафедра электроэнергетики, осуществляющая подготовку инженеров-педагогов-электроэнергетиков (первый заведующий – к.т.н. А.В. Григорьев); в 1978 г. в рамках успешно стартовавшей программы нравственно-эстетического воспитания студентов создана кафедра эстетики, этики и права – единственная в СССР кафедра подобного типа, открытая в техническом вузе (к.филос.н. А.В. Ивкин), в 1979 г. открыта кафедра научного коммунизма (к.пед.н. А.Л. Паукин).

С 1979 г. Магнитогорск стал лидером по методической работе в сфере эстетического воспитания студентов в вузах СССР. В состав созданного Проблемного совета по художественному воспитанию студентов под председательством Г.С. Гуна вошли известные деятели искусства и ученые страны.

С 1979 г. Магнитогорск стал лидером по методической работе в сфере эстетического воспитания студентов в вузах СССР. В состав созданного Проблемного совета по художественному воспитанию студентов под председательством Г.С. Гуна вошли известные деятели искусства и ученые страны.

В институте ежегодно росло количество как преподавателей, так и студентов. Например, в 1973 году в вузе работали 655 преподавателей, из которых 232 имели ученые степени и звания, в 1982 году их было уже, соответственно, 774 и 317. Тогда ежегодно в МГМИ и в других вузах страны защищались по 25-30 кандидатских диссертаций.

Магнитогорскому вузу в 70-е годы прошлого века Правительство СССР поручило создать плазменную лабораторию (рук. В.К. Литвинов), одну из трех, имеющихся тогда в стране. Лаборатория получила право оценивать качество защитных покрытий для ракет и челноков «Буран», в конце восьмидесятых ученые изучали холодный ядерный синтез. Почти 15 лет Магнитогорский вуз был исполнителем раздела закрытой программы «Камыш» по космической тематике (н. рук. А.В. Вачаев, Н.И. Иванов).

На небывалую высоту поднял студенческую акробатику, спортивную и художественную гимнастику зав. кафедрой физвоспитания МГМИ с 1958 г. Л.Г. Гитис – к.биол.н., заслуженный тренер РСФСР, воспитавший более 40 мастеров спорта, в том числе и международного класса.

На кафедре физики в рамках научного направления «Рефлектометрия поверхности» под рук. В.К. Белова конструируются приборы контроля толщины немагнитных покрытий, рефлектометрические приборы контроля качества поверхности, которые внедряются на заводах, экспонируются на международных выставках, награждаются Серебряной медалью ВДНХ (1984 г.). В 1985 г. организован НИЦ «Микротопография» ЮУ отделения АН РФ.

Наш вуз не только наращивал выпуск качественно подготовленных специалистов высшей квалификации, но и выходил к новым рубежам в научной, культурной, общественной сферах деятельности. Поэтому закономерно, что в 1984 г. Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова был награждён орденом Трудового Красного Знамени за выдающиеся заслуги в учебной и научной деятельности.

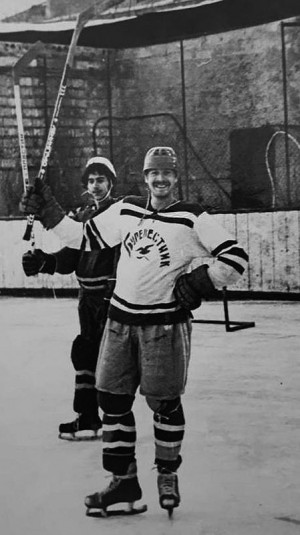

Путь «Буревестника»

часть 2

За успехами хоккеистов «Буревестника» следили в «Металлурге» – главной команде Магнитогорска. Юрий Камбурин, Александр Тараканов и Олег Ларин попали в большой хоккей из студенческой команды. Когда оканчивали институт, парни играли на два фронта: за «Буревестник» и за «Металлург». Команда под руководством Валерия Постникова спаринговалась со студентами.

За успехами хоккеистов «Буревестника» следили в «Металлурге» – главной команде Магнитогорска. Юрий Камбурин, Александр Тараканов и Олег Ларин попали в большой хоккей из студенческой команды. Когда оканчивали институт, парни играли на два фронта: за «Буревестник» и за «Металлург». Команда под руководством Валерия Постникова спаринговалась со студентами.

– На предсезонке в 1970-х годах, когда «Металлургом» руководил Постников, всегда команда играла с «Буревестником». А в конце сезона проводили товарищеские игры. «Металлург» был на три ранга выше, но играл с нами, – вспоминает Сергей Стариков.

Сергей остался в хоккее после окончания МГМИ и выпуска из «Буревестника», хотя учился на энергетическом факультете. Вот только на матчи стал смотреть под другим углом, в полосатой форме и со свистком в руках.

Стариков переквалифицировался в арбитры. Судил матчи высшей лиги, МХЛ, работал на статусных играх – например, между «Металлургом» и звездами НХЛ в 1994 г., когда в Магнитогорске собрались легенды отечественного хоккея: Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Александр Могильный, Сергей Федоров, Валерий Каменский. Стариков первым в отечественном хоккее основал школу хоккейных арбитров в 1995 г. Товарищи по «Буревестнику» по-доброму называют партнера «архивариусом»: Сергей сохранил множество заметок и фотографий, без которых вряд ли вы бы прочитали наш материал.

Вадим Лунев: защитник с отличным первым пасом

«Он тактически грамотный, хорошо видит поле, может сделать отличный первый пас», – так о защитнике «Буревестника» Вадиме Луневе писали в студенческой газете «За кадры».

Вадим – воспитанник Юрия Васильевича Моисеева, известного тренера, открывшего дверь в хоккей многим магнитогорским мальчишкам. С «Буревестником» Лунев познакомился еще до поступления в институт. Молодежная команда «Металлург», за которую играл защитник, проводила товарищеские матчи против студентов и других производственных объединений.

– С «Буревестником» я был знаком давно, – рассказывает В. Лунев. – Когда окончил десятый класс и поступил в МГМИ, с молодежки «Металлурга» пришло много ребят. У нас собралась очень сильная команда! Все прошли школу Спивака или Моисеева. Три крепкие пятерки!

В МГМИ Вадим поступил в 1978 г. на техфак. На третьем курсе защитника общим собранием выбрали капитаном команды. В разные годы в «Буревестнике» капитанили Валерий Родин, Александр Ненашев, Валерий Погорелов, Всеволод Бредихин, Сергей Стариков, Вадим Лунев, Константин Седаков.

Лунев играл с Юрием Моревым, а когда старший партнер окончил институт, образовалась пара Лунев – Балавас.

– Саня Тараканов всегда играл по правому краю. Я ему пас дам, он в отрыв уйдет и создаст опасный момент или забьет гол. Отработанная комбинация. Тренировались мы три раза в неделю. Все ребята опытные, с детства в хоккее. Начинали с раскатки. Потом отрабатывали комбинации, катание, владение шайбой, тренировали вратарей, – вспоминает Вадим.

За успехами студенческой команды следил тренер «Металлурга» Валерий Постников. Приходил на игры, просматривал кадры для усиления главной команды города. В. Лунева с партнерами (Стариковым, Бредихиным, Балавасом и Третьяковым) тренер даже пригласил на сборы в Уфу и товарищеские матчи против пермского «Молота».

– Постников поставил меня в первую пятерку с Усевичем, Шишовым, Суховым и Пушихиным. За игру поставил оценку «три». Пушихин выехал из угла, отпасовал мне, а я вернул ему, и он забил гол. За этот эпизод нам поставили «тройку». А всем остальным «двойки». Постников хотел пригласить нас с Балавасом в «Металлург», но почему-то не срослось. Он говорил, что мы, когда меняемся краями, играем так, словно первый раз вышли на лед, но я такого за нами не замечал, – говорит Лунев.

Вадим вспоминает, что «Буревестник» тех лет представлял серьезную силу. Команда выиграла вторую группу по Челябинской области и отправилась в Октябрьский, чтобы побороться за выход в элиту. Трудности доставила только игра с Коркино – остальных соперников обыграли с запасом, несмотря на нештатные обстоятельства.

Вадим вспоминает, что «Буревестник» тех лет представлял серьезную силу. Команда выиграла вторую группу по Челябинской области и отправилась в Октябрьский, чтобы побороться за выход в элиту. Трудности доставила только игра с Коркино – остальных соперников обыграли с запасом, несмотря на нештатные обстоятельства.

– Мы жили в школе на первом этаже. Вы удивитесь, но местные ухари стреляли нам по окнам. Помню, ребята сидят в углу, что-то обсуждают. Я подошел к окну, открываю занавеску и вижу: стоят два или три паренька с ружьями. И целятся. Я шторы закрыл, на пол упал и пополз. И как по окнам звезданули! Приехала милиция, начали разбираться. Так нас хотели запугать, чтобы мы проиграли, но мы все равно победили, – вспоминает В. Лунев.

В учебной группе Лунев был физоргом. Однокурсники, разумеется, знали, что Вадим играет в студенческой команде. Приходили на матчи, поддерживали «Буревестник». Для получения Ленинского зачета Луневу требовалось провести мероприятие для группы. Защитник оригинально вышел из ситуации.

– Предложил Мордуховичу: «Давайте я для группы сделаю хоккейный матч. Одену всех парней в коньки и форму, и мы сыграем». Он согласился. Отдал ключи от раздевалки. Все одногруппники были в восторге. Даже те, кто не умел кататься на коньках. Все балдели на льду, потом благодарили меня. Группа – и девчонки, и мальчишки – всегда ходили на хоккей, – отмечает Вадим.

«Буревестнику» Лунев посвятил пять лет институтской жизни – до 1983 года. Отслужив два года в Минске, по распределению Вадим отправился на сталепрокатный завод в Ленинград. С хоккеем, признается, дружит до сих пор. Играет с любительскими командами, следит за матчами КХЛ. А когда приезжает в командировки в Магнитогорск, обязательно заглянет на хоккей и навестит старых товарищей по «Буревестнику», чтобы вспомнить славное студенческое время.

Юрий Клёсов: умница и технарь

У Юрия Клёсова, как и других героев «Буревестника», знакомство с хоккеем началось со школьных лет. Первые коньки родители купили, когда сын пошел в первый класс. Юрий участвовал на городских и районных турнирах «Золотая шайба». Летом мальчишки играли в футбол, а зимой – в хоккей.

– В нашем квартале №16 детского клуба не было. Только в соседнем №8. Назывался «Звездочка». Мы с друзьями решили собрать команду на базе этого клуба, чтобы участвовать в районных соревнованиях на призы «Кожаный мяч» (футбол) и «Золотая шайба» (хоккей). В первом же сезоне выступили неплохо, и троих из нашей команды, включая меня, пригласил знаменитый тренер-общественник клуба «Дружба» 50 квартала Михаил Кириллович Сулима, более известный как «дядя Миша». Мы выиграли первенство города. Потом поехали в Златоуст – на первенство области. В пятом-шестом классе познакомились с ребятами, которые играли в «Металлурге». Так пошли втроем в секцию хоккея, – рассказывает Юрий Клёсов.

После ДЮСШ Юрий поступил в МГМИ, но сохранил любовь к шайбе. В институтском клубе «Буревестник» ценились парни с хоккейной подготовкой. Молодой студент попал в студенческую команду. Тренировались серьезно, по три раза в неделю. Как только замерзал лед на катке, команда открывала сезон и приступала к занятиям, не забывая при этом о физической подготовке в тренажерном зале.

– Георгий Леонидович держал марку. Находил ко всем человечный подход. Со всеми общался на равных. Можно было поговорить и за жизнь, и за хоккей. Тренировки были тяжелыми, но всё делали с удовольствием. Приходили на хоккей с интересом. При этом успевали учиться и посещали все занятия, кроме тех, от которых нас освобождали. На первом курсе освободили от эстетики и физкультуры. На потоке также играли в хоккей Игорь Кузьмин, тоже выпускник ДЮСШ «Металлург» и Слава Симонов из Сибая. Одногруппники приходили на матчи. На нашем строительном факультете был стенд «Лучшие спортсмены факультета», на котором отметили и меня, – вспоминает Юрий.

Михаил Скрыль

Окончание следует. Начало в №1. Фото из архива С. Старикова

В десятке сильнейших

На II Всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта доц. каф. ДиСО МГТУ им. Г.И. Носова Е.Л. Мицан вошла в десятку сильнейших в соревнованиях по ски-альпинизму:

На II Всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта доц. каф. ДиСО МГТУ им. Г.И. Носова Е.Л. Мицан вошла в десятку сильнейших в соревнованиях по ски-альпинизму:

– Я много лет занимаюсь различными видами спорта – биатлоном, лыжными гонками, скайраннингом. За многие годы движения становятся отработанные, доведенные до автоматизма, и моментов, где можно совершенствоваться, остается все меньше. То же и в профессиональном плане. Поэтому я постоянно ищу новые интересные подходы. Меня часто спрашивают: «Зачем тебе это»? Выходить на новый уровень заложено в моей природе… И спорт я рассматриваю как средство для достижения этой цели.

Как-то в рамках своего курса предложила студентам-дефектологам упражнения на развитие нейронных связей: пришло четкое понимание необходимости постоянной работы над активизацией нервно-мышечных связей, что позволяет вывести коррекционную работу с детьми на новый уровень, улучшить их адаптационные процессы. Спорт в данном случае помогает раскрыть потенциальные возможности организма.

Через собственное совершенствование в спорте я постоянно ищу новые подходы к коррекционной работе с детьми, так как физиологические механизмы в организме едины.

В ски-альпинизме мне пришлось начинать с азов, как ребенку, нарабатывая новые навыки, активизируя все процессы в организме. Я всегда училась у сильнейших. Смотрела, где можно экономить секунды, доводя новые умения и навыки до закрепления и автоматизма, что позволило отобраться в сборную области за два месяца до начала Спартакиады и попасть в десятку сильнейших в России. Во время подготовки было очень тяжело. Хорошо, что рядом оказались люди, которые поддерживали – семья, руководство, коллеги.

Хочется пожелать всем не зацикливаться на обыденном, пробовать себя в новых видах деятельности, постоянно совершенствоваться, что позволит выйти на новый уровень в своей профессии.

Ирина Портнова, фото из архива Сергея Солдатова

Спартакиада «Дружба-2024»

На протяжении многих лет наш университет принимает участие в масштабном спортивном мероприятии – Спартакиаде преподавателей, научных работников и сотрудников вузов Урала и Сибири «Дружба». А возникла она благодаря Уральскому и Челябинскому политехническим институтам, которые в 1964 г. провели на студенческих каникулах матч между командами по волейболу и соревнования по лыжам.

На протяжении многих лет наш университет принимает участие в масштабном спортивном мероприятии – Спартакиаде преподавателей, научных работников и сотрудников вузов Урала и Сибири «Дружба». А возникла она благодаря Уральскому и Челябинскому политехническим институтам, которые в 1964 г. провели на студенческих каникулах матч между командами по волейболу и соревнования по лыжам.

В 1965 г. ее участниками стали уже УПИ, ЧПИ, МГМИ, Пермский политехнический институт и вне конкурса Свердловский горный институт. С того времени Спартакиада проводится ежегодно на зимних каникулах. В 1972 г. ее принимал Магнитогорский горно-металлургический институт. В ней участвовали представители 14 институтов. В 2014 г. на «золотой» Спартакиаде команда МГТУ завоевала одну серебряную и две бронзовые медали. В 2019 г. Спартакиада вновь состоялась на магнитогорской земле. В соревнованиях участвовали более 200 человек из девяти вузов. Наши спортсмены завоевали серебро в волейболе, бадминтоне, настольном теннисе, бронзу в плавании, стали первыми по остепененности и вторыми в общекомандном зачете.

В 2024 г. 60-я Спартакиада преподавателей, научных работников и сотрудников вузов Урала и Сибири «Дружба-2024» проходила с 31 января по 2 февраля в Тюменском индустриальном университете. Около 300 любителей спорта из 13 университетов Челябинска, Магнитогорска, Новосибирска, Кургана, Кемерово, Екатеринбурга, Томска и Тюмени участвовали в состязаниях по семи видам спорта. Возраст участников – от 28 до 73 лет. По условиям Спартакиады при подведении командных результатов учитывается наличие ученых степеней и званий.

В этом году команда МГТУ им. Г.И. Носова стала второй в общекомандном зачете, уступив лишь хозяевам из ТИУ. Третье место заняла команда НГТУ НЭТИ из Новосибирска.

Это достижение складывается из результатов в командном и личном первенствах в разных возрастных категориях. Команда МГТУ им. Г.И. Носова победила в соревнованиях по бадминтону, стала серебряным призером Спартакиады по волейболу, в общекомандном зачете по остепененности; получила медаль за 3 место в настольном теннисе.

В личном первенстве по лыжным гонкам 3 км свободным стилем Н.А. Усцелемова и С.В. Бабичева заняли 2 место, Е.Л. Мицан – 1 место. В женской эстафете 3×2 км наша команда завоевала серебро. В Многоборье ГТО 1 место завоевали Н.А. Усцелемова и Л.А. Вдовина, 2 место – О.А. Алонцева и Ю.С. Каюкова. Победителями в настольном теннисе стали О.И. Маслякова и С.М. Шеметов. В соревнованиях по бадминтону наши спортсмены добились таких результатов: 1 место – С.Г. Гельмель, О.В. Светус; 2 место – Т.А. Недоспасова; 2 место женские пары (С.Г. Гельмель, Т.А. Недоспасова), мужские пары (О.В. Светус, А.С. Конев). В плавании Е.Г. Иванова – 2 место (50 м брасс и свободный стиль), 3 место О.А. Алонцева (50 м брасс).

Ирина Портнова