«МГТУ – это то что надо!», –

уверяла второкурсница Катерина свою землячку, первокурсницу Татьяну, поясняя: «здесь классные преподаватели, отношение к студентам очень хорошее, условия для обучения на высшем уровне, мест в общежитиях хватает на всех приезжих, при этом там очень комфортно. Я рада, что выбрала этот вуз в свое время!» Услышав это ценное признание, мы решили подробнее узнать о преимуществах МГТУ им. Г.И. Носова у ответственного секретаря приемной комиссии Зои Сергеевны Акмановой.

– Действительно, наш университет имеет ряд бесспорных преимуществ, благодаря которым абитуриенты могут без сомнения останавливать свой выбор именно на нем – здесь они получат крепкие знания, блестящий старт к оптимальной профессиональной реализации. Почему? Прежде всего потому, что МГТУ – вуз, успешно прошедший государственную аккредитацию, и все его образовательные программы лицензированы. Это важно! Преподавательский состав – высочайшей квалификации, в основном это кандидаты и доктора наук. Поступающим сюда обеспечен широчайший простор для выбора направления подготовки от технического, естественнонаучного, экономического до гуманитарного.

Наш вуз имеет славную почти 90-летниюю историю, которая изобилует яркими достижениями. Он стал в конце 60-х годов единственным техническим вузом страны, в котором возникла система эстетического воспитания студентов, поразившая весь Союз. Именно нашему вузу было доверено выполнять на протяжении 15 лет раздел закрытой космической программы «Камыш». Благодаря инициативе профессора Н.И. Иванова Магнитогорск в 50-60-х годах стал городом парусного спорта, а на базе отдыха «Юность» на озере Банном появился институтский яхт-клуб. Кстати, по инициативе учеников Н.И. Иванова парусный спорт в Магнитке возрождается в наши дни. Именно наш вуз в числе первых на Южном Урале получил университетский статус. Этот перечень можно продолжать и продолжать. О чем все это говорит? О том, что у нашего университета очень богатый потенциал, крепкая база, чем, в том числе и объясняются успехи университета в настоящее время.

Например, продолжаются исследования в области космических технологий: ученые вуза принимают участие в работе НПО «Андроидная техника» по созданию и модернизации атропоморфного робота-спасателя «Федора». Очень серьезных достижений вуз достиг в сфере робототехники, создания цифровых двойников, в технологии машинного зрения, в археологии, традиционных технологических и гуманитарных научных направлениях. Университет имеет высокий репутационныйуровень как в России, так и за рубежом. По итогам 2021 года МГТУ им. Г.И. Носова нашел отражение в системе ведущих мировых рейтингов – ARWU, QS и THE, вел сотрудничество почти с 70 университетами из 34 стран мира. И хотя современные условия вносят определенные коррективы в международную деятельность, она продолжается, заключаются новые соглашения о сотрудничестве и в образовательном, и в научном направлениях. Почему так важен значимый международный статус университета, высокие научные достижения его ученых? Это говорит о реальном уровне образовательной и научной деятельности вуза, квалификации его преподавателей.

Ученые МГТУ им. Г.И. Носова ежегодно побеждают в конкурсах грантов различных отечественных и международных фондов, выполняют работы по хозяйственным договорам с промышленными предприятиями и организациями. Благодаря этому, во-первых, непрерывно повышается экономическая эффективность и устойчивость университета, во-вторых, результаты научных исследований ученых вуза обогащают образовательные программы новыми современными данными. И студенты обучаются в соответствии с последними достижениями мировой науки и техники, привлекаются сами к научным изысканиям и добиваются ярких результатов. В МГТУ им. Г.И. Носова это так. Здесь студентам есть чему и у кого учиться, с кого брать пример.

Университет обладает ресурсами и возможностью целенаправленно совершенствовать свою инфраструктуру. Поэтому для обучения студентов здесь созданы самые комфортные условия, которые продолжают преображаться. Уже сегодня ведутся капитальные ремонты и реконструкции общежитий, строится физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Во внеучебное время молодой человек имеет широкие возможности для занятия спортом, общественной деятельностью, культурой, искусством в студенческих организациях и творческих коллективах вуза.

Словом, в МГТУ им. Г.И. Носова студент получает знания, опыт и компетенции по уровню не ниже, а по многим направлениям выше, чем в столичных вузах, интересную насыщенную внеучебную жизнь в комфортных условиях, уверенность в успешной карьере, участие в грантовых и коммерческих научно-исследовательских проектах. Неслучайно ведь подавляющее большинство ключевых менеджеров ПАО «ММК», компаний группы ММК, городской администрации, практически всех ведущих предприятий города, многих организаций в стране и за рубежом – это выпускники нашего университета.

Записала Анна КАРТАВЦЕВА

В добрый путь, друзья!

«Последний звонок», прозвучавший в проектной школе МГТУ им. Г.И. Носова, возвестил о начале взрослой жизни первым двадцати четырём её выпускникам.

«Последний звонок», прозвучавший в проектной школе МГТУ им. Г.И. Носова, возвестил о начале взрослой жизни первым двадцати четырём её выпускникам.

На празднике присутствовал ректорат МГТУ им. Г.И. Носова и научный руководитель школы. Дети, родители и педагоги поблагодарили их за создание оптимальных условий для самореализации обучающихся.

И действительно, взлёт интеллектуальных способностей ребят стал возможным благодаря тому, что учебный процесс основывался на полном погружении в университетскую среду. Возможность работать рядом с самыми лучшими специалистами, профессорами, полный доступ к вузовским лабораториям позволили им заложить фундамент компетенций, востребованных сегодня на рынке труда.

Отличительная черта учеников проектной школы – высокая мотивация и работоспособность. На днях проректором по научной и инновационной работе О.Н. Тулуповым была поставлена определённая задача, и на летних каникулах вместе со студентами школьники будут работать над ней. К слову, многие из них уже сейчас трудятся лаборантами-исследователями в университетских лабораториях, имея уже с десятого класса трудовые книжки и зарплату.

Проектная школа развивает у детей целеустремлённость, учит их принимать решения, нести за них ответственность и доводить дело до конца. В результате они, если даже ни разу не сталкивались с проблемой, не отступают, находят необходимую информацию, ресурсы, в том числе человеческие, и, в итоге, решают её.

Проектная школа развивает у детей целеустремлённость, учит их принимать решения, нести за них ответственность и доводить дело до конца. В результате они, если даже ни разу не сталкивались с проблемой, не отступают, находят необходимую информацию, ресурсы, в том числе человеческие, и, в итоге, решают её.

В рамках предуниверсария в течение двух лет, помимо успешного освоения программы средней школы, дети работали над оригинальными проектами в областях инженерного дизайна САD; обработки металлов давлением на стане ассиметричной прокатки и инкрементальной штамповки с использованием роботизированного комплекса «KUKA»; информационной безопасности; разработки приложений и технологического предпринимательства; разработки технологий полёта и применения беспилотных летательных аппаратов; виртуальной и дополненной реальности.

Одни проекты детям удобнее реализовывать самостоятельно, в других они с удовольствием вливаются в команды, состав которых постоянно меняется. Это делается для развития коммуникационных навыков, эмоционального интеллекта. И, несмотря на то, что дети очень разные, порой сложные в эмоциональном плане, иногда и замкнутые, в школе нет конфликтов: все чувствуют себя частью команды.

– Благодаря проводимой профориентационной работе, возможности выбора направлений и тем проектной деятельности, мы помогаем детям понять, чего они хотят в этой жизни, – говорит директор проектной школы Ю.С. Лактионова. – Многие из них уже определились с будущей профессией. Значительная часть выпускников планируют продолжить обучение в МГТУ им. Г.И. Носова. Работая в рамках проектной деятельности в лабораториях университета, они осознали, что в опорном вузе Южного Урала есть все ресурсы для реализации их потенциала.

Но есть и те, кто планирует продолжить обучение в других городах нашей страны. Например, Анна Лаптова будет поступать в МГТУ им. Н.Э. Баумана на направление «Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники», которое является логическим продолжением тех проектов, над которыми она работала в школе. Анна поступает в столичный вуз потому, что в нашем университете нет подобного направления подготовки.

Но есть и те, кто планирует продолжить обучение в других городах нашей страны. Например, Анна Лаптова будет поступать в МГТУ им. Н.Э. Баумана на направление «Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники», которое является логическим продолжением тех проектов, над которыми она работала в школе. Анна поступает в столичный вуз потому, что в нашем университете нет подобного направления подготовки.

В проектной школе готовятся к долгожданному выпускному балу. Он станет началом нового проекта «День выпускника», где ребята будут рассказывать о своих достижениях и о том, как учёба в школе повлияла на их самоопределение. Инициатива продолжит цикл проектов «Жизнь – личный проект» и «В гостях дома».

Юлия Сергеевна напоминает выпускникам, что в школе им всегда рады, и они могут рассчитывать на помощь и совет. Благодарит руководство вуза, коллег и родителей за сотрудничество в работе над самыми важными проектами в жизни каждого из них, коими являются дети.

Инна Ким

Живое общение дорогого стоит

В МГТУ им. Г.И. Носова с 31 мая по 4 июня проходила VI Международная молодежная конференция «MagnitogorskRollingPractice 2022», на которой обсуждались фундаментальные и прикладные вопросы обработки металлов и сплавов давлением. В ней приняли участие представители Беларуси, Казахстана и 21 вуз России.

В МГТУ им. Г.И. Носова с 31 мая по 4 июня проходила VI Международная молодежная конференция «MagnitogorskRollingPractice 2022», на которой обсуждались фундаментальные и прикладные вопросы обработки металлов и сплавов давлением. В ней приняли участие представители Беларуси, Казахстана и 21 вуз России.

Участников поприветствовали и поздравили с началом работы ректор МГТУ М.В. Чукин, проректор по научной и инновационной работе О.Н. Тулупов, проректор по международной деятельности А.Г. Корчунов.

Особенностью этого года стало проведение конференции на двух языках: русском и английском. По словам организаторов, это обусловлено расширением состава русскоязычных участников. На пленарном заседании прошли лекции известных ученых Магнитогорска и Беларуси. На трех секциях «Инновационные технологии и материалы обработки металлов давлением», «Кроссдисциплинарные решения современного инжиниринга материалов» и «Фундаментальные проблемы обработки металлов давлением в контексте современных потребностей мировой промышленности» заслушали более 40 докладов.

Подводя итоги научной части конференции, А.Г. Корчунов отметил, что впервые видел, чтобы на тематических секциях, где выступали молодые исследователи, не хватало мест. Он рассказал о трудностях в подведении результатов конкурса на лучший доклад, пояснив, что победителей выбрать было очень сложно, потому что на одной площадке докладывали совсем юные исследователи с первым опытом публичных выступлений и состоявшиеся кандидаты наук.

Дипломы победителей получили: 1 место – Ксения Яковлева (Русский научно-иссле-довательский институт трубной промышленности, г. Челябинск); 2 место – Эльвира Хафизова (Уфимский государственный авиационный технический университет); 3 место – Алексей Сверчков (ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»).

Организаторы подготовили для участников насыщенную экскурсионную программу. В МГТУ они побывали в международной лаборатории «Механика градиентных наноматериалов им. А.П. Жиляева», в НИИ Наносталей, совершили индустриальный тур на ПАО «ММК» и ОАО «Магнитогорский метизно-металлургический завод ММК-МЕТИЗ», полюбовались красотами уральской природы в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск».

Традиционно участники рассказали о своих впечатлениях.

А.И. Покровский, Физико-технический институт НАН Беларуси, г. Минск:

– Впечатления от конференции очень яркие и неоднозначные. Если мы иногда сомневаемся, не умирает ли наука у нас в Беларуси, то здесь она есть. Здесь заинтересованная молодежь. Правда, очень много девушек, а у нас в основном парни.

И.П. Мазов, Липецкий государственный технический университет:

– Магнитогорск предоставил молодым уникальную возможность перезнакомиться, чтобы в следующий раз они называли друг друга по имени. Мы тоже начинали с таких конференций. Эти встречи и знакомства – самое дорогое и ценное. Этого никто не отнимет, так же как нельзя отнять полученные знания.

Ирина ПОРТНОВА

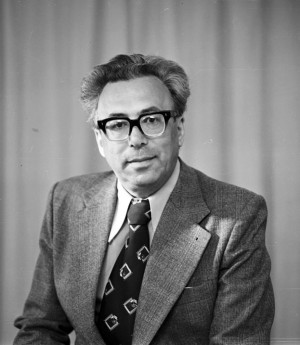

Открытие именной аудитории

В МГТУ им. Г.И. Носова 20 июня произошло знаковое во всех смыслах событие – состоялось торжественное открытие именной аудитории (№ 5309) профессора Г.С. Гуна, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного работника культуры РСФСР, действительного члена Российской Академии проблем качества, лауреата премии Правительства РФ в области науки и техники, почетного металлурга. Роль этой личности в истории вуза трудно переоценить. В юности он организовал камерный оркестр, который за довольно короткое время стал народным. С его именем связано создание и развитие уникальной для нашей страны системы эстетического воспитания студентов в техническом вузе. Он был неистощимым генератором идей: инициировал открытие диссертационного совета по качеству, участвовал в появлении новых специальностей, кафедр, научных направлений и многого другого. Самозабвенно и продуктивно трудился на разных постах – заведующего кафедрой, проректора по эстетическому воспитанию студентов, по научной работе, профессора кафедры, советника ректора. Теперь в этой прекрасной аудитории, созданной при поддержке АО НПО «БелМаг», будет не просто комфортно, но и почетно учиться. На открытие аудитории собрались руководство вуза во главе с ректором М.В. Чукиным, супруга Геннадия Семеновича Эмма Георгиевна и сын Игорь Геннадьевич, родные, коллеги, друзья, ученики.

В МГТУ им. Г.И. Носова 20 июня произошло знаковое во всех смыслах событие – состоялось торжественное открытие именной аудитории (№ 5309) профессора Г.С. Гуна, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного работника культуры РСФСР, действительного члена Российской Академии проблем качества, лауреата премии Правительства РФ в области науки и техники, почетного металлурга. Роль этой личности в истории вуза трудно переоценить. В юности он организовал камерный оркестр, который за довольно короткое время стал народным. С его именем связано создание и развитие уникальной для нашей страны системы эстетического воспитания студентов в техническом вузе. Он был неистощимым генератором идей: инициировал открытие диссертационного совета по качеству, участвовал в появлении новых специальностей, кафедр, научных направлений и многого другого. Самозабвенно и продуктивно трудился на разных постах – заведующего кафедрой, проректора по эстетическому воспитанию студентов, по научной работе, профессора кафедры, советника ректора. Теперь в этой прекрасной аудитории, созданной при поддержке АО НПО «БелМаг», будет не просто комфортно, но и почетно учиться. На открытие аудитории собрались руководство вуза во главе с ректором М.В. Чукиным, супруга Геннадия Семеновича Эмма Георгиевна и сын Игорь Геннадьевич, родные, коллеги, друзья, ученики.

Анна Картавцева

«Факультетус»? Да!

В МГТУ им. Г.И. Носова создан центр карьеры и взаимодействия с партнерами. Теперь студенты и выпускники вуза могут рассчитывать на комплексную помощь в профориентации, прохождении практик, стажировок, трудоустройстве и развитии карьеры.

В МГТУ им. Г.И. Носова создан центр карьеры и взаимодействия с партнерами. Теперь студенты и выпускники вуза могут рассчитывать на комплексную помощь в профориентации, прохождении практик, стажировок, трудоустройстве и развитии карьеры.

Однако в процессе погружения в работу сотрудники центра столкнулись с рядом проблем.

Решение одних невозможно без правительственного вмешательства: изменения в системе профориентации, в прохождении производственных практик, возрождение наставничества на предприятиях.

Другие вопросы можно урегулировать уже сейчас в рамках совместной работы студентов, преподавателей, кафедр и работодателей: сотрудничество предприятий с кафедрами по вопросам практики студентов; изменение кадровой политики предприятий в области подготовки молодых кадров; самостоятельное заключение студентами договоров с предприятиями на практику; размещение студентами резюме и портфолио на цифровой платформе «Факультетус».

Трудные времена

Конечно, многие скажут, что сейчас университету не до высоких материй – набор бы осуществить, а там уже посмотрим: что будет – то будет. Ведь живём в нестабильное время. Конечно, всё это так. Но руководитель центра карьеры Алексей Сергеевич Гольцов уверен в том, что общими усилиями вполне возможно создать отлаженную эффективную систему.

Он считает, что построение карьеры должно начинаться с детского сада. Именно с этого времени, по примеру скандинавских стран, и нужно начинать заниматься профориентацией. У нас же большинство сначала поступают в вуз и только потом начинают «профориентироваться»: думать, куда идти работать.

Студент без практики – не специалист

Следующая головная боль – отсутствие качественного прохождения практики. Сейчас центр совместно сУМУ и кафедрами проводит мониторинг качества прохождения практик, их оплаты, а также системы наставничества. К сожалению, многие предприятия пытаются под видом «практики» и «стажировок» найти в лице студентов бесплатную рабочую силу. Так делать не надо!

Вместо этого всем нам: университету, предприятию, студенту, выпускнику необходимо активно развивать долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Для этого предприятию надо найти кафедру, которая готовит нужных специалистов, и брать оттуда студентов на оплачиваемую практику. Прикрепить к ним наставника. Присматриваться к ним: подходят ли? Студенты могли бы брать оттуда производственные проблемы, делать актуальные курсовые и дипломные работы. При таком подходе вероятность, что студент туда трудоустроится, возрастёт в разы.

– Если будет правильная политика в области профориентации и практики, то вопрос с трудоустройством решится сам собой, – считает А.С. Гольцов. – И тогда, возможно, мы взрастим Благодарных Выпускников, готовых развивать университет и помогать ему.Отлично будет каждой из 44 кафедр вуза иметь по 2-3 надежных государственных предприятия-партнёра. Тогда проблема с практикой решится. Но некоторые кафедры не ищут для своих студентов достойных практик.

Что делать в этой ситуации студенту?

Брать инициативу в свои руки! Студент имеет право заключить договор на практику между любым предприятием России (главное, не ИП) и университетом самостоятельно.

А пока центр пытается своими силами помочь нынешним студентам и выпускникам.

И одним из шагов в этом направлении явился запуск цифровой карьерной среды на межуниверситетской платформе «Факультетус», в которую входят 400 российских вузов https://fakultetus.ru/magtu.

Если Вы разместите информацию о себе в системе «Факультетус», то вся Россия будет искать Вас и предлагать Вам работу!

Сейчас центр карьеры МГТУ им. Г.И. Носова работает над тем, чтобы о системе узнали все. Поэтому просим преподавателей и зав. кафедрами донести до студентов информацию о наличии в вузе центра карьеры и действующей под его эгидой площадке «Факультетус». Работодатели также могут разместить в системе вакансии своего предприятия (организации), стажировки.

Итак, повторим формулу успеха в воспитании профессионально реализовавшегося человека: профориентация, начиная с детского сада; практики и стажировки под руководством наставника; работа по призванию и по специальности. За кажущейся простотой – огромный труд и пересмотр всей системы в масштабах страны.

А студентам Алексей Сергеевич желает найти себя, стать собой. В этом им помогут специалисты центра карьеры и взаимодействия с партнёрами МГТУ им. Г.И. Носова. Они проконсультируют по вопросам поиска работы, практики и стажировки, помогут заполнить резюме и написать портфолио.

Центр карьеры находится по адресу пр. Ленина 38, ауд. 1051 (с сентября ауд. 136), т. 8-800-100-1934. Страница в ВК https://vk.com/career_nmstu.

Инна Ким

90 лет Пединституту: Высшее образование – это приоритет!

2022-й год – юбилейный для педагогического образования Магнитогорска. Мы продолжаем серию публикаций, посвященную выпускникам-педагогам разных лет. Сегодня мы беседуем с деканом факультета физической культуры и спортивного мастерства, депутатом МГСД, заслуженным тренером РФ Романом Алексеевичем Козловым.

2022-й год – юбилейный для педагогического образования Магнитогорска. Мы продолжаем серию публикаций, посвященную выпускникам-педагогам разных лет. Сегодня мы беседуем с деканом факультета физической культуры и спортивного мастерства, депутатом МГСД, заслуженным тренером РФ Романом Алексеевичем Козловым.

– Роман Алексеевич, когда Вы определились с будущей профессией?

– В 7 классе я уже знал, что буду работать тренером, но тогда такой подготовки в нашем городе не было. Выбор пал на физико-математический факультет Магнитогорского государственного педагогического института, на отделение физики. Помню, как Ольга Борисовна Гагарина задала мне тогда вопрос: зачем мы, дзюдоисты, поступили? А конкурс там был серьёзный. Но из 70 человек, поступивших на первый курс, дипломы на пятом курсе получили лишь 15 человек. При этом все мы, три борца, дошли до финишной прямой.

– Что можете вспомнить о времени, проведенном в институте?

– Я очень благодарен физмату и тому преподавательскому составу – профессорам Людмиле Николаевне Малышевой, Владимиру Фёдоровичу Котову, многим другим. Сегодня я понимаю, что очень многое почерпнул от этих людей – настоящих профессионалов своего дела. Передавая опыт, они превращали нас в специалистов широкого профиля. На факультете сложилась уникальная система. Основа получения знаний закладывалась таким образом, что, окончив физмат, любой другой смежный факультет человек уже мог окончить без проблем. Все было продумано так, что выстраивался определенный алгоритм. Например, на пятом курсе буквально в течение 15-20 минут мог пробежать новый раздел оптики и воспроизвести почти дословно. Как это работает, я до сих пор не знаю. И сейчас беру научную статью, пробегаю по диагонали – и все укладывается в голове. Это то, что дал мне педагогический институт.

– Какими были Ваши первые шаги в профессии?

– Сразу после института в конце 80-х попал в ДЮСШ №8, где стал старшим тренером по дзюдо. С 1993 года преподавал в МаГУ. В 2009 году меня назначили деканом тогда нового факультета физической культуры и спортивного мастерства. Хочу сказать, что всегда своих воспитанников в спорте (прим. ред.в 1990 году Роман Козлов создал и возглавил магнитогорскую Федерацию дзюдо) я нацеливал на поступление на физико-математический факультет. По моему мнению, человек, который проходил ту школу, с профессиональной точки зрения был готов ко всему. Кстати, моя жена тоже окончила педагогический факультет МаГУ, а затем инфак. По специальности она валеолог и филолог-переводчик, так что – это наш семейный путь.

– Что, на Ваш взгляд, даёт высшее образование человеку?

– Такого человека видно сразу. Отработав буквально года два тренером, я мог через 5-10 минут определить, где учится мой воспитанник: в «педе», в «горном» или вовсе без образования. Общение показывало всё. Несомненно, определяло кругозор. По диплому я – учитель физики, математики и информатики. К 5 курсу мы писали новые тогда компьютерные программы. Мы с одногруппниками смогли вникнуть и понять предмет, которого в школе у нас попросту не было. В моей семье все дети должны получить высшее образование. Интеллектуальное развитие должно быть однозначно. Необходимо и дальше развиваться. Ты приобретаешь методику получения знаний, и дальше будешь использовать ее всю жизнь, поэтому педагоги должны создавать мотивацию для движения вверх.

– Какова роль учителей в жизни человека – в прошлом и сегодня?

– Мне повезло, я с самого начала попал к прекрасным педагогам 49-ой школы, куда я пришёл в первый класс. Наша классная Ефросинья Васильевна с 1 по 3 класс находила подход к каждому. Я маленький был ершистый, противный, но она нашла ключик. Не крича, спокойно всё соглашалась объяснить. Второй этап – это предметники, наш учитель математики Валентина Ивановна Арзамасцева. Она много лет назад мне задала задачу, которую я решаю до сих пор. Полгода назад ещё на шаг продвинулся, и до сих пор решаю. Надеюсь, что я её добью однажды. Она сделала некую затравочку: показала систему умножения двухзначных чисел на время. Я сам на сыне эту методику применил. Вот она на меня влияет до сих пор. Вспоминаю учителя истории и обществознания – Нину Васильевну Корецкую. По жизни повезло быть их учеником, и во многом это предопределило жизненный путь. Классная руководитель Людмила Александровна Попытаева объясняла серьёзные вещи, как-то, не перетягивая гайки, умела всё донести.

Мы много сегодня говорим о роли учителя, о его статусе. В моё время было правило. Пункт первый: начальник всегда прав, пункт второй: если начальник не прав, смотри пункт первый. Так и было, и никто не жаловался на школу. Учитель – царь и Бог. Тем не менее, воспитание было достойное. Сегодня дети подставляют, снимают на телефон – это низко и подло. Я считаю, что надо статус учителя возвращать к той схеме, которая была в СССР. Воспитывать учителей, тех, кто отдаёт душу детям – это вопрос важный. Думаю, что правильно – это когда в жизни ты живёшь не только для себя. Больше половины времени нужно обязательно посвящать ближнему и тогда, думаю, у нас будет идеальный мир.

– Все большее развитие в нашей стране получают объединения выпускников. Насколько важно сегодня сохранение связи поколений?

– Всю свою жизнь я занимаюсь дзюдо и это, на мой взгляд, и есть система всех поколений. Сообщество борцов – это консолидация усилий. Спорт прививает следующему поколению нравственные ценности. Есть свои правила, более жёсткие. Воспитание, правила поведения, взаимодействие между ребятами – это основа. Каждую последнюю субботу мая мы собираемся с ребятами не только из Магнитогорска, но приезжают спортсмены из других городов. Одному из наших ребят требовалась операция, так все борцы сбросились и собрали деньги. Другой спортсмен терял зрение: нашли профессора в Санкт-Петербурге, тоже помогли финансово. Один мальчишка разбил копилку, а мы понимаем, что в детстве это самое ценное. Ты собираешь на мечту, хочешь потратить на себя, так он все деньги отдал тому, кому было нужнее. Эта взаимопомощь – она по жизни очень помогает, есть к кому обратиться. Хорошо бы, чтобы и в университетских стенах формировалось такое единство и братство. Получение образования в нашем городе – это приоритет. Я уверен, что лучшее образование сегодня сосредоточено в регионах. Надо свой город развивать, он у нас необыкновенный: природа, архитектура, расположение. Наш университет обладает уникальными кадрами, здесь сосредоточены ученые с мировыми именами: Анатолий Леонидович Кришан, Михаил Григорьевич Абрамзон, Виктор Матвеевич Салганик. Можно долго перечислять. Уникальное время сейчас, лаборатории МГТУ гудят, привлекаем молодёжь. Есть повышенные стипендии, зарплаты, базы для новейших разработок. Если молодой человек хочет создавать и развивать науку и технологии, то он идёт в своей области только вперед и достигает высоких результатов.

Беседовала Полина АТЕЕВА

90 лет Пединституту: Я счастлив, что нет мне покоя

Сергей Николаевич Павлов, который в этом году отметил свой 75-летний юбилей, тоже выпускник МГПИ 1975 года, филологического факультета. За его плечами интересный трудовой путь, включивший в себя и работу мастером в тресте «Магнитострой», и руководство управлением культуры, затем – информации и общественных связей в администрации города, и преподавание в МаГУ.

Сергей Николаевич Павлов, который в этом году отметил свой 75-летний юбилей, тоже выпускник МГПИ 1975 года, филологического факультета. За его плечами интересный трудовой путь, включивший в себя и работу мастером в тресте «Магнитострой», и руководство управлением культуры, затем – информации и общественных связей в администрации города, и преподавание в МаГУ.

Более десяти лет он возглавлял отдел информации и общественных связей МГТУ им. Г.И. Носова. Но круг его интересов никогда не ограничивается рамками профессиональной деятельности. В конце 80-х он возглавляет эстрадный ансамбль «Огни Магнитки», ведет активную общественную, профсоюзную, партийную деятельность, на любом месте работы становится автором многих прогрессивных инициатив. При его поддержке создаются театр-студия «Диалог», дискоклуб «Орбита», агиттеатр «Резонанс». По инициативе С.Н. Павлова открываются библиотеки семейного чтения, возобновляется проведение дней культуры на предприятиях; работа по продвижению имиджа МГТУ им. Г.И. Носова реализуется в новых форматах, издаются историко-документальные альманахи университета, у вуза появляется свой гимн.

Вот и в наши дни доктор педагогических наук С.Н. Павлов загорелся идеей создания и публикации эксклюзивного издания: стихотворного сборника для детей, посвящённого политическому устройству страны. В прошлом году его мечта реализовалась, и в свет вышла книжка под названием «Ты малыш, но должен знать». Неожиданно? Возможно. Но не менее неожиданно, чем выход в свое время его детективного романа «Колыбельная для контрразведки». Зато теперь ребятишки могут в доступной стихотворной форме узнавать о таких серьезных понятиях как, Президент страны, Государственная Дума, кабинет министров, наша конституция, демократия, Совет Федераций. В ней автор приглашает юных читателей задуматься над тем, зачем любить Родину, как мы победили в войне, что означает слово «мэр», что такое церковь и над другими вопросами.

Остается добавить, что иллюстрацией книжки занимались учащиеся магнитогорского педагогического колледжа, украсившие ее страницы веселыми детскими рисунками. Тираж разошелся быстро. Книга нашла своих благодарных читателей. А какой новой идеей удивит Сергей Николаевич всех, покажет время.

Анна Картавцева

90 лет Пединституту: МГПИ в 60-е годы. Рывок вперед

К концу 50-х гг. в составе МГПИ работало всего два факультета: физико-математический (ФМФ) и филологический. В 1959-1960 уч. году в составе филологического факультета было открыто отделение подготовки учителей начальных классов, а через два года образовался самостоятельный факультет. Он был одним из первых 14 факультетов подобного профиля, созданных в педагогических вузах РСФСР. Во главе его стоял В.В. Семенов (с 1967 г. – ст. преп. К.Н. Крыгина). В 1960 г. была создана кафедра педагогики и методики начального образования. Ее первый заведующий, к.пед.н. Н.И. Судаков, проработал в институте до 1965 г. С 1965 г. кафедрой руководил к.пед.н., доц. М.Р. Львов.

К концу 50-х гг. в составе МГПИ работало всего два факультета: физико-математический (ФМФ) и филологический. В 1959-1960 уч. году в составе филологического факультета было открыто отделение подготовки учителей начальных классов, а через два года образовался самостоятельный факультет. Он был одним из первых 14 факультетов подобного профиля, созданных в педагогических вузах РСФСР. Во главе его стоял В.В. Семенов (с 1967 г. – ст. преп. К.Н. Крыгина). В 1960 г. была создана кафедра педагогики и методики начального образования. Ее первый заведующий, к.пед.н. Н.И. Судаков, проработал в институте до 1965 г. С 1965 г. кафедрой руководил к.пед.н., доц. М.Р. Львов.

В 1963 г. факультет начального образования осуществил свой первый выпуск. С 1963 по 1970 гг. он подготовил 368 учителей на стационаре и 510 – на заочном отделении. Создание факультета имело большое значение в связи с переходом начального звена средней школы на новые учебные планы и программы.

В 1960-1961 уч. г. в МГПИ началась подготовка дошкольных работников с высшим образованием. Тем самым было положено начало факультету дошкольного воспитания, официально оформившемуся в 1963 г. Его первым деканом стала доц. кафедры истории КПСС, к.ист.н. А.В. Середкина, возглавлявшая факультет до 1971 г. В 1963 г. была создана самостоятельная кафедра дошкольной педагогики (зав. каф. Г.Н. Година, с 1969 г. – к.пед.н. Н.А. Курочкина). За период с 1963 г. по 1970 г. на дневном, вечернем и заочном отделениях факультета было подготовлено 846 дошкольных работников, в т.ч. числе 476 без отрыва от производства.

Филологический факультет, созданный в 1956 г. для подготовки учителей широкого профиля на основе объединения факультета русского языка и литературы и факультета иностранных языков, в 1963 г. был вновь разделен на два факультета.

Деканом факультета русского языка и литературы была назначена доц. Е.Л. Лозовская. Она проработала в этой должности до сентября 1971 г. С 1959 г. факультет подготовил 922 учителя русского языка и литературы на дневном отделении (из них 240 широкого профиля) и 517 на заочном отделении.

Деканом факультета иностранных языков была назначена выпускница института 1959 г. Н.П. Недорезова. Общеинститутская кафедра иностранных языков, которой до 1962 г. руководила доц. С.Б. Берлизон, была разделена на три кафедры. Межфакультетскую кафедру иностранных языков возглавил доц. Е.С. Смушкевич. Зав. кафедрой английского языка был назначен доц. Я.Г. Биренбаум. Кафедру немецкого и французского языков, образованную в 1965 г., возглавила ст. преп. Р. К. Фомичева. С 1968 г. факультет подготовил и выпустил 484 учителя английского, немецкого и французского языков.

Подготовка учителей широкого профиля на ФМФ стала постепенно сокращаться, и факультет перешел к выпуску учителей физики и учителей математики. До 1964 г. деканом ФМФ работала выпускница института Н.В. Торшина, а затем в течение семи лет – доц. В.М. Чернов. В 1964 г. кафедру математики разделили на кафедру математического анализа (зав. кафедрой доц. В.Ф. Котов) и кафедру элементарной математики и методики преподавания математики (зав. кафедрой доц. К.Ф. Михайлов). За период с 1959 г. факультет подготовил 1409 учителей математики и физики, в т. ч. 286 без отрыва от производства.

Подготовка учителей широкого профиля на ФМФ стала постепенно сокращаться, и факультет перешел к выпуску учителей физики и учителей математики. До 1964 г. деканом ФМФ работала выпускница института Н.В. Торшина, а затем в течение семи лет – доц. В.М. Чернов. В 1964 г. кафедру математики разделили на кафедру математического анализа (зав. кафедрой доц. В.Ф. Котов) и кафедру элементарной математики и методики преподавания математики (зав. кафедрой доц. К.Ф. Михайлов). За период с 1959 г. факультет подготовил 1409 учителей математики и физики, в т. ч. 286 без отрыва от производства.

В ноябре 1969 г. для подготовки учителей рисования, черчения и труда в МГПИ открыли художественно-графический факультет (ХГФ). Подготовка по этой специальности была начата еще в 1966-1967 уч. г. на соответствующем отделении факультета начального образования. Его возглавила Л.А. Выходцева, а первым деканом ХГФ был назначен Ю.И. Найда. Под его руководством и происходило становление молодого факультета, в состав которого вошли созданные в 1966-1967 гг. кафедры изобразительного искусства (зав. кафедрой Л.И. Цохла) и черчения и труда (зав. кафедрой Г.Ф. Погорельский). В 1971 г. состоялся первый выпуск 42 учителей рисования, черчения и труда.

С 1962 г. в самостоятельную кафедру была преобразована секция физического воспитания и спорта. Ее возглавлял В.Г. Кузьмичев, с 1966 по 1969 гг. – И.В. Мичурин.

В 1965 г. кафедра марксизма-ленинизма была разделена на кафедру истории КПСС и политической экономии (зав. каф.доц. А.И. Секерин) и кафедру философии и научного коммунизма (зав. каф. доц. П.С. Лучевников). В 1970 г. кафедра политической экономии вышла из состава объединенной кафедры и выделилась в самостоятельное подразделение (зав. каф.доц. И.Н. Наумов).

К 1970 г. в составе института действовало 6 факультетов и 17 кафедр (в конце 50-х гг. их было соответственно 2 и 7), что привело к значительному росту контингента студентов. Наряду с количественным ростом произошли и качественные сдвиги: до 1958-1959 уч. года прием на первые курсы проходил почти без конкурса, в последующие годы он составлял 2-3 человека на место. Начали работать предметные юношеские школы, проводиться олимпиады школьников, встречи преподавателей и студентов с выпускниками школ, организовываться выступления работников факультетов в средствах массовой информации, выезды в сельские школы. Улучшению качественного состава абитуриентов способствовали также работавшие в течение ряда лет подготовительные курсы.

В числе ведущих преподавателей, пришедших в институт в 1959–1970 гг., следует также назвать к.филол.н., доц. В.М. Глухих, к.ист.н., доц. В.Т. Липина и В.Ф. Романова, к.пед.н., доц. А.Р. Гинзбурга и Р.Б. Спекторскую, к.ф.-м.н. Н.М.Ярмочкину, ст. преп. К.Н. Крыгину, Э.В. Кологривову, Н.А. Маклецова, И.В. Мичурина, В.Г. Мухина, Л.Г. Чернышкову и др.

Расширение МГПИ было неразрывно связано с повышением уровня учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы на кафедрах и, как следствие, качества педагогического мастерства преподавателей. Начиная с 1965 г. в период зимних каникул стали ежегодно проводиться научно-практические конференции преподавателей института. Большую помощь вузу в комплектовании кафедр специалистами высшей квалификации оказали работники ГУВУЗа Министерства просвещения РСФСР. В указанный период после окончания аспирантуры ими были направлены на работу в наш институт более 40 человек. В свою очередь, значительно больше внимания повышению квалификации молодых преподавателей стало уделять и руководство института. В результате за десятилетие в институте было подготовлено более 30 кандидатов наук. В их числе Е.Л. Лозовская, В.М. Чернов, К.Ф. Михайлов, И.В. Петрова, А.Р. Гинзбург, В.М. Глухих, Е.С. Смушкевич, Ю.П. Зеленцов, В.Ф. Романов, И.Д. Пушин, Н.А. Курочкина, М.Ф. Дроздова, И.Е. Штурмин, С.Г. Шулежкова, Т.П. Засыпкина, В.Н. Суетенко и др.

23 преподавателя были направлены в целевую аспирантуру, более 40 – на различные курсы повышения квалификации, многие преподаватели сдали кандидатские экзамены. Систематически проводились методические конференции, методологические и методические семинары, обсуждения на кафедрах текстов лекций, практических и семинарских занятий. Преподаватели участвовали в работе межвузовских методических и научных конференций, куда ежегодно выезжало 30–40 человек.

Расширилась публикационная активность преподавателей института. До 1962 г. институт издавал «Ученые записки». Всего вышло 14 томов. Начиная с 1963 г. научные труды преподавателей института стали издаваться через редакционно-издательский совет (РИС) Челябинского педагогического института. В «Ученых записках», сборниках РИСа с 1959 г. было опубликовано более 100 работ преподавателей МГПИ. В Южно-Уральском и московском книжных издательствах были изданы монографии В.Г. Васильева и А.И. Секерина, книги доцентов М.Р. Львова и Ф.А. Орехова. Труды преподавателей института публиковались также в материалах научных конференций и других изданиях.

Росло число студентов, активно занимающихся научной работой. В 1962 г. было создано студенческое научное общество, работой которого в течение ряда лет руководили доценты В.А. Сенкевич, Е.С. Смушкевич, К.Ф. Михайлов. Ежегодно в апреле проводились студенческие научные конференции.

Росло число студентов, активно занимающихся научной работой. В 1962 г. было создано студенческое научное общество, работой которого в течение ряда лет руководили доценты В.А. Сенкевич, Е.С. Смушкевич, К.Ф. Михайлов. Ежегодно в апреле проводились студенческие научные конференции.

Под руководством преподавателей кафедр общественных наук студенты института активно участвовали во всесоюзных смотрах-конкурсах научных студенческих работ. По итогам первого смотра-конкурса (1967 г.) 4 работы студентов института были удостоены почетных дипломов обкома ВЛКСМ, а одна – Почетной грамоты Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР. Во втором смотре-конкурсе восемь студенческих работ были отмечены дипломами Челябинского обкома ВЛКСМ, а работа студентов ХГФ В. Клименко и А. Михайлеца была удостоена диплома I степени на Всесоюзном туре конкурса. Авторы были награждены памятными подарками. 12 работ получили Почетные грамоты Челябинского обкома ВЛКСМ по итогам III Всесоюзного смотра-конкурса (1970 г.).

Наряду с научной в институте велась большая и разносторонняя идейно-воспитательная работа. Под руководством кафедры общественных наук ежегодно проводились Октябрьские и Ленинские чтения. Важным общественно-политическим событиям в жизни страны посвящались теоретические конференции, циклы лекций, беседы в академических группах и студенческих общежитиях. В 1966–1967 гг. успешно работал кинолекторий «Время – вперед».

В 1964 г. в институте был создан факультет общественных профессий. Ежегодно в его работе принимали участие 300–400 студентов. Более 1400 выпускников института получили за эти годы свидетельства о приобретении второй специальности.

Быстрый рост института в 1959–1970 гг. требовал расширения учебной и материальной базы. В эти годы был создан ряд новых кабинетов и лабораторий, за счет некоторой реконструкции главного корпуса расширилась учебная площадь института.

До 1962 г. студенты жили в арендованном, мало приспособленном для проживания общежитии, а частично – и в аудиториях учебного корпуса. В 1962 г. вступило в строй благоустроенное общежитие на 400 мест в правобережной части города на пр. Маркса. В 1968 г. было начато и в 1970 г. закончено строительство нового студенческого общежития на 840 мест на пр. Ленина.

В 1963–1964 гг. за счет бюджета облисполкома был построен 64-квартирный жилой дом для преподавателей и сотрудников института. Большой вклад в развитие учебной базы института, в общее дело образования и воспитания студентов внесли проректор по административной и хозяйственной работе И.Л. Трубкин, инж. Т.П. Чумичева, работники бухгалтерии К.Г. Дмитриева и В.С. Михура, учебных мастерских – Б.В. Николаева и Ф.Ф. Воронцова, старейшие работники библиотеки Т.С. Холодилова, З.Д. Кротова, Л.Н. Евдокимова.

В 1963–1964 гг. за счет бюджета облисполкома был построен 64-квартирный жилой дом для преподавателей и сотрудников института. Большой вклад в развитие учебной базы института, в общее дело образования и воспитания студентов внесли проректор по административной и хозяйственной работе И.Л. Трубкин, инж. Т.П. Чумичева, работники бухгалтерии К.Г. Дмитриева и В.С. Михура, учебных мастерских – Б.В. Николаева и Ф.Ф. Воронцова, старейшие работники библиотеки Т.С. Холодилова, З.Д. Кротова, Л.Н. Евдокимова.

Именно в эти годы институт превратился в один из крупных педагогических вузов РФ, сложилась его инфраструктура, которая, в целом, просуществовала до конца советского периода. Признанием успехов института явился переход его в 1966 г. из третьей категории во вторую, что дало вузу дополнительные возможности для развития.

За успехи в подготовке кадров лучшие сотрудники института были награждены орденами и медалями СССР, значками «Отличник народного просвещения».

Всего за 1959-1970 гг. институт подготовил 5098 специалистов для народного образования. Среди выпускников этих лет кандидаты наук Е.Н. Кащавцева и В.В. Агеносов, секретарь Магнитогорского горкома КПСС А.Л. Паукин, начальник челябинского областного управления культуры К.Н. Сидоров, зав. отделом пропаганды и агитации Челябинского обкома ВЛКСМ В.М. Метелкин, работники горкома КПСС Н.А. Михеев, А.В. Мешин, Ю.Н. Оплетин.

Ю.Д. КОРОБКОВ, профессор кафедры всеобщей истории

Ветер наполняет паруса

На озере Банное 11 июня вновь собрались любители парусного спорта. Здесь в шестой раз прошла парусная регата памяти бывшего ректора Магнитогорского горно-металлургического института Н.И. Иванова, которая проводится под эгидой ассоциации выпускников университетов Магнитки и генерального партнера «РнД». Восемь экипажей, среди которых детский (яхта «Пулька» ЧФСУ «СК «Металлург-Магнитогорск»), дебютанты – команда «РнД МГТУ», боролись с ветром и соперниками за победу.

На озере Банное 11 июня вновь собрались любители парусного спорта. Здесь в шестой раз прошла парусная регата памяти бывшего ректора Магнитогорского горно-металлургического института Н.И. Иванова, которая проводится под эгидой ассоциации выпускников университетов Магнитки и генерального партнера «РнД». Восемь экипажей, среди которых детский (яхта «Пулька» ЧФСУ «СК «Металлург-Магнитогорск»), дебютанты – команда «РнД МГТУ», боролись с ветром и соперниками за победу.

– Когда мы начинали возрождать парусный спорт, мечтали, чтобы регата на озере Банное стала традиционной. Считаю, что у нас это получилось, – обратился к участникам соревнований президент МГТУ им. Г. И. Носова В.М. Колокольцев. – Сейчас мы видим, что этот зрелищный спорт вновь набирает полные паруса и активно развивается. Хотелось бы взрастить в Магнитогорске новую смену молодых яхтсменов.

Впервые за шесть лет бессменный лидер гонок яхта «Ветерок» оказалась лишь второй, уступив первенство юным спортсменам на «Пульке», третье место разделили два экипажа – «Гренадер» и « Гардемарин». На яхте «Гардемарин» прошли по полтора круга экипажи ИГО и «РнД МГТУ».

Своими впечатлениями поделился новичок команды «Ассоль», ведущий специалист отдела по мобилизационной работе и гражданской обороне Данил Юрьевич Илларионов:

– Все происходящее произвело на меня очень сильное впечатление своей организацией, духом, азартом. Кроме меня в нашей команде были председатель профкома преподавателей и сотрудников М.Б. Пермяков, зам. директора ИЕиС по воспитательной работе А.С. Лимарев. Шкипер – доцент каф.физической культуры Е.В. Шестопалов.

В нашем университете по проекту «Протектор здорового образа жизни» в рамках гранта губернатора Челябинской области уже полгода работает секция парусного спорта, где я занимаюсь. Все это время мы изучали теорию. Наконец настало время практики. На яхту участником действия я попал впервые, до этого был только пассажиром. Поэтому мне все было интересно. Я еще не совсем разбираюсь в терминах, поэтому мне тяжело было понимать шкипера: то ли он дает команду мне, то ли соседу. Я управлял боковым ходом яхты. Приходилось пересаживаться с борта на борт, чтобы яхта сохранила скорость, не перевернулась. Во время движения нужно быть очень внимательным, сконцентрированным, нельзя отвлекаться ни на секунду, потому что можно сделать что-то неправильно и потерять ход и драгоценные секунды.

Организаторы расставили навигационные буи по акватории озера, их надо было огибать. Каждая яхта проходила по три круга. Старт был раздельный, по жребию. Ветреная погода. Темп движения держать было очень тяжело. Мы поставили перед собой задачу пройти всю дистанцию и не перевернуться. Мы ее выполнили.

Cекция парусного спорта ЧФСУ «СК «Металлург-Магнитогорск» приглашает на занятия взрослых и детей по адресу: ул. Набережная, 5.

Ирина ПОРТНОВА