«Евразия-2022» в Магнитогорске

Институт гуманитарного образования им. Г.И. Носова приветствовал 7-8 апреля участников конференции «Актуальные проблемы современной гуманитарной науки: отечественные традиции и международная практика». Мероприятие состоялось в рамках Международного научного культурно-образовательного форума «Евразия 2022: социально-гуманитарное пространство в эпоху глобализации и цифровизации».

Институт гуманитарного образования им. Г.И. Носова приветствовал 7-8 апреля участников конференции «Актуальные проблемы современной гуманитарной науки: отечественные традиции и международная практика». Мероприятие состоялось в рамках Международного научного культурно-образовательного форума «Евразия 2022: социально-гуманитарное пространство в эпоху глобализации и цифровизации».

О высоком статусе мероприятия говорит состав его учредителей: правительство Челябинской области, Минобрнауки, Совет ректоров вузов нашей области, областное Министерство культуры и др.

На 14-ти тематических площадках в девяти вузах Челябинской области, чести быть одной из которых удостоился ИГО МГТУ им. Г.И. Носова, работали более 5600 ведущих зарубежных и отечественных учёных, преподавателей вузов, аспирантов и студентов, а также представителей общественных организаций и учреждений культуры.

География форума включала 22 страны, среди которых Россия, Бельгия, Республика Беларусь, Казахстан, Вьетнам, Китай, Сербия, Турция, Бразилия и др.

По мнению губернатора Челябинской области А.Л. Текслера, это мероприятие ‒ очень важное событие в жизни региона. Оно обеспечивает лидерство Южного Урала как территории, объединяющей Европу и Азию.

Целью междисциплинарного форума, соединяющего практические и теоретические аспекты, было прояснить вектор дальнейшего развития России и мирового сообщества; содействовать в развитии ЕДИНОГО гуманитарно-цифрового пространства Евразии. Поэтому обсуждались перспективы развития многостороннего сотрудничества в области культуры, технологий и образования, а также развитие новых социально-экономических связей между Востоком и Западом.

Конечно, такая глобальная цель требует разностороннего подхода, что выразилось в разнообразии интересов участников форума. Основными темами были: в ЮУрГУ ‒ цифровое общество; в ЮУГМУ ‒ пандемия COVID-19 и её последствия; в ЧелГУ ‒ лингвистика, бизнес и цифровизация; в ЧГИК ‒ культура и искусство; в ЮУрГППУ ‒ учитель, молодёжь и цифровизация; в ЮУ ФНЦ МиЭ УрО РАН ‒ экология; в ЮУрГАУ ‒ продовольственная безопасность; в Ассамблее народов Евразии ‒ новые модели Евразийского партнёрства.

МГТУ стал восьмой площадкой форума. Дискуссионным полем девяти её секций были актуальные проблемы современной гуманитарной науки: истории, филологии, журналистики, языкознания и литературоведения, психологии личности, иностранных языков, социальной работы, образования, документоведения.

МГТУ стал восьмой площадкой форума. Дискуссионным полем девяти её секций были актуальные проблемы современной гуманитарной науки: истории, филологии, журналистики, языкознания и литературоведения, психологии личности, иностранных языков, социальной работы, образования, документоведения.

В работе секций принимали участие, помимо ученых из МГТУ, представители общественных организаций, социальных и методических центров Магнитогорска. С докладами выступали гости из университетов и институтов Гонконга, США, Италии, Германии, Бразилии; из городов Санкт-Петербурга, Владивостока, Москвы, Волгограда, Перми, Орска, Костромы, Владимира, Челябинска, Череповца, Екатеринбурга, Мурманска, Рязани, Калуги, Нижнего Новгорода, Тулы, Сочи; из Хакассии, Удмуртии, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Башкирии, Республики Беларусь, Кубани.

Стоит отметить, что, помимо традиционных для конференций пленарного заседания и секций, на площадках были организованы лекции, мастер-классы, воркшопы, презентации, тренинги и многое другое.

Директор ИГО Татьяна Евгеньевна Абрамзон, отметила, что, несмотря на изменения которые сейчас претерпевают два основных контента ‒ «глобализация» и «цифровизация», звучащие в названии форума, его тема как никогда актуальна. Тем более что в ходе научных изысканий его участники смогли дать ответы на важнейшие на сегодня вопросы: «Что будет с глобализацией? Как изменятся тренды глобального мира?» и «Что будет с цифровизацией, как она повлияет на человека в Евразийском пространстве».

Под занавес «Евразии-2022» была подписана декларация о перспективных направлениях взаимодействия между Западом и Востоком. В ней отразились как экономические, так и культурные и, что на сегодня особенно важно, образовательные проекты.

Будем надеяться, что все они с пользой для регионов и их жителей в скором времени воплотятся в жизнь.

Инна КИМ

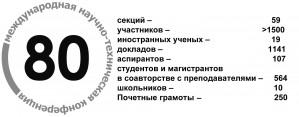

Юбилейная конференция

В МГТУ им. Г.И. Носова с 18 по 22 апреля прошла традиционная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы современной науки, техники и образования».

В МГТУ им. Г.И. Носова с 18 по 22 апреля прошла традиционная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы современной науки, техники и образования».

Вот уже 80 лет ежегодно ученые выносят на суд коллег результаты своих научных изысканий. Многие из них выступали на этой конференции, будучи ещё студентами или аспирантами. В этом году в числе докладчиков впервые были учащиеся проектной школы.

Итоги конференции на пленарном заседании 22 апреля подвел проректор по научной и инновационной работе О.Н. Тулупов. С докладами выступили гл. специалист группы по развитию научно-технического центра ПАО «ММК» С.В. Денисов, исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Е.А. Дудоров, директор «Научно-исследовательского центра физической и медицинской реабилитации детей и взрослых при МГТУ им. Г.И. Носова» А.В. Дерябин.

Итоги конференции на пленарном заседании 22 апреля подвел проректор по научной и инновационной работе О.Н. Тулупов. С докладами выступили гл. специалист группы по развитию научно-технического центра ПАО «ММК» С.В. Денисов, исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Е.А. Дудоров, директор «Научно-исследовательского центра физической и медицинской реабилитации детей и взрослых при МГТУ им. Г.И. Носова» А.В. Дерябин.

Слушатели узнали о последних достижениях ПАО «ММК», о проектах, которые сейчас здесь реализуются, о совместных работах с МГТУ им. Г.И. Носова и о перспективах ближайшего будущего. Например, о проекте, выполняемом совместно с ЦНИИчермет им. И.П. Бардина.

О результатах работы научно-исследовательской лаборатории «Механика градиентных наноматериалов имени А.П. Жиляева» за 2021 год сообщил профессор кафедры ТОМ А.М. Песин. Александр Моисеевич не только рассказал о стане ассиметричной прокатки, но и показал в презентации, как он работает. Он отметил, что на стане проводят эксперименты учащиеся проектной школы, о полученных результатах они сделали доклады на секции. Кроме того, в лаборатории установлен роботизированный комплекс для штамповки, работы на нем ведутся совместно с Индийским университетом информационных технологий.

Из доклада Е.А. Дудорова участники узнали о развитии робототехники в России в условиях новой реальности, о сдерживающих развитие робототехнических комплексов факторах, таких как отсутствие и неэффективность отечественного производства, нехватка квалифицированных специалистов и др. Ближайшее будущее робототехники – это замещение человека в опасных для него условиях: в космосе и атомной промышленности. НПО «Андроидная техника» ведет работы в области медицины (в Магнитогорске реабилитационные медицинские комплексы установлены в детской больнице № 3, АНО «ЦКМСЧ»), разрабатывает антропоморфную технику и др. Докладчик отметил, что в условиях новой реальности за последний месяц у них выросло число заказов.

Из доклада Е.А. Дудорова участники узнали о развитии робототехники в России в условиях новой реальности, о сдерживающих развитие робототехнических комплексов факторах, таких как отсутствие и неэффективность отечественного производства, нехватка квалифицированных специалистов и др. Ближайшее будущее робототехники – это замещение человека в опасных для него условиях: в космосе и атомной промышленности. НПО «Андроидная техника» ведет работы в области медицины (в Магнитогорске реабилитационные медицинские комплексы установлены в детской больнице № 3, АНО «ЦКМСЧ»), разрабатывает антропоморфную технику и др. Докладчик отметил, что в условиях новой реальности за последний месяц у них выросло число заказов.

А.В. Дерябин сообщил о том, что с 1 февраля в МГТУ начал работать НИЦ ФМРДиВ, в который входят научно-исследовательский отдел, отдел оказания услуг по физической и медицинской реабилитации и учебно-методический отдел по физической реабилитации.

Завершилась работа форума процедурой награждения. Грамоты и сертификаты вручал ректор М.В. Чукин.

Завершилась работа форума процедурой награждения. Грамоты и сертификаты вручал ректор М.В. Чукин.

Своими впечатлениями поделился учащийся проектной школы Егор Лукьянов, выступивший с докладом в секции «Развитие теории и технологии процессов обработки металлов давлением», в котором рассказал о влиянии параметров сварки прокаткой стального и алюминиевого листов:

– Мне было очень интересно. Я познакомился с исследованиями товарищей по школе, узнал новые аспекты прокатки других материалов, получил много новой информации о процессе, которым я сам занимаюсь.

Ирина Портнова

Рождение традиции

В МГТУ им. Г.И. Носова 8 апреля прошла первая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и тенденции развития акробатики в г. Магнитогорске», посвященная памяти заслуженного тренера РСФСР Л.Г. Гитиса, в рамках проведения 8-10 апреля второго чемпионата Магнитогорска по спортивной акробатике. Организаторами соревнований стали Федерация спортивной акробатики г. Магнитогорска, МГТУ им. Г.И. Носова и управление по физической культуре и спорту администрации г. Магнитогорска.

В МГТУ им. Г.И. Носова 8 апреля прошла первая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и тенденции развития акробатики в г. Магнитогорске», посвященная памяти заслуженного тренера РСФСР Л.Г. Гитиса, в рамках проведения 8-10 апреля второго чемпионата Магнитогорска по спортивной акробатике. Организаторами соревнований стали Федерация спортивной акробатики г. Магнитогорска, МГТУ им. Г.И. Носова и управление по физической культуре и спорту администрации г. Магнитогорска.

С приветственным словом к собравшимся обратилась дочь Л.Г. Гитиса Ирина Леонидовна. Вспоминая своего отца, она сказала, что вся его жизнь была направлена на то, чтобы дети могли заниматься спортом, поведала о его бойцовском характере, рассказав, что даже в 90 лет Леонид Григорьевич просил сопровождать его на лыжную прогулку: «Пойдем, я на одной лыже буду ходить».

На конференции участники провели глубокое обсуждение проблемы развития акробатики. Травматолог-ортопед М.П. Иванова (Ортопедический центр «Орто-Практик», Магнитогорск) проанализировала статистику заболеваемости костно-мышечной системы (КМС) у детей и взрослых. Так, по данным поликлиники № 5 г. Магнитогорска заболевания КМС в 2002 г. были зафиксированы на 3 ранговом уровне, а в 2021 г. – уже на первом (84,8% детей (24986 чел.), прошедших профилактическое обследование, имеют заболевания КМС). Она рассказала, что сейчас основной контингент секций акробатики – это дети с функциональными нарушениями. Прежде всего, это нарушение осанки. Мария Павловна назвала причины её нарушения, заострив внимание слушателей на малой физической активности (активность, ограниченная занятиями физкультурой в рамках обязательной школьной программы), отметила, что гиподинамия среди старшеклассников достигает 64-77%, в большей мере это характерно для девочек.

На конференции участники провели глубокое обсуждение проблемы развития акробатики. Травматолог-ортопед М.П. Иванова (Ортопедический центр «Орто-Практик», Магнитогорск) проанализировала статистику заболеваемости костно-мышечной системы (КМС) у детей и взрослых. Так, по данным поликлиники № 5 г. Магнитогорска заболевания КМС в 2002 г. были зафиксированы на 3 ранговом уровне, а в 2021 г. – уже на первом (84,8% детей (24986 чел.), прошедших профилактическое обследование, имеют заболевания КМС). Она рассказала, что сейчас основной контингент секций акробатики – это дети с функциональными нарушениями. Прежде всего, это нарушение осанки. Мария Павловна назвала причины её нарушения, заострив внимание слушателей на малой физической активности (активность, ограниченная занятиями физкультурой в рамках обязательной школьной программы), отметила, что гиподинамия среди старшеклассников достигает 64-77%, в большей мере это характерно для девочек.

О ситуации с физкультурой в школе рассказала учитель физической культуры школы № 5 Ю.А. Крылова. О проблемах работы с дошкольниками докладывала тренер индивидуальных и групповых программ Е.А. Цуркан (студия акробатики и танца «СиЛа»), заострив внимание участников на проблеме работы с родителями.

О ситуации с физкультурой в школе рассказала учитель физической культуры школы № 5 Ю.А. Крылова. О проблемах работы с дошкольниками докладывала тренер индивидуальных и групповых программ Е.А. Цуркан (студия акробатики и танца «СиЛа»), заострив внимание участников на проблеме работы с родителями.

Тренер высшей категории Р.Н. Курамшина поделилась воспоминаниями о своем учителе Л.Г. Гитисе, посетовала на то, что только по прошествии времени понимаешь, какие уроки он тебе преподал. Она рассказала, что тренер учит спортсмена тому, что не надо надеяться, что кто-то все время будет помогать. Преодолевайте трудности сами.

О прошедших соревнованиях рассказал ст. преп. кафедры физической культуры Е.А. Цайтлер:

– Чемпионат проводится второй раз. При его подготовке мы учли прошлые ошибки. У нас выросло не только количество участников, но и спортивный уровень. В этом году у нас участвовало 120 акробатов магнитогорских спортшкол в возрасте 8-20 лет. Иногородних участников не было в связи с плотным графиком Всероссийских соревнований, поэтому в наших планах – выйти на этот уровень.

Ирина Портнова

А.М. Песин: «Условие успеха – хорошая команда и большие наработки»

Сегодня героем нашей рубрики стал Александр Моисеевич Песин – профессор кафедры технологий обработки материалов, заместитель заведующего лабораторией «Механика градиентных наноматериалов им. А.П. Жиляева», директор ООО «ЧерметИнформСистемы», эксперт Российского научного фонда и Института логистики и управления цепями поставок, руководитель нескольких грантов – трех от РНФ и четвертого – РФФИ, отметивший в марте личный юбилей.

Сегодня героем нашей рубрики стал Александр Моисеевич Песин – профессор кафедры технологий обработки материалов, заместитель заведующего лабораторией «Механика градиентных наноматериалов им. А.П. Жиляева», директор ООО «ЧерметИнформСистемы», эксперт Российского научного фонда и Института логистики и управления цепями поставок, руководитель нескольких грантов – трех от РНФ и четвертого – РФФИ, отметивший в марте личный юбилей.

– Александр Моисеевич, расскажите немного о себе.

– Я учился в школе №53 в классе с физическим уклоном. Где-то с 6-7 класса параллельно обучался в заочной школе при Московском физтехе. Участвовал в городских, областных олимпиадах, во всероссийской от Физтеха занял призовое место. У меня была хорошая математическая подготовка, и поэтому в 1979 г. я поступил в МГМИ на специальность «обработка металлов давлением» как на самую математическую из технических. Во время учебы был Ленинским стипендиатом. Окончив с отличием университет в 1984 году, остался работать в институте инженером-исследователем, младшим научным сотрудником. Защитил кандидатскую диссертацию после окончания аспирантуры под научным руководством проф. М.Г. Полякова. После шести лет работы на кафедре теоретической механики и сопротивления материалов вернулся на ОМД.

Параллельно работе в МГМИ я был одним из создателей центра национальных культур в Магнитогорске, успешно продолжающего работать и сейчас.

В 1995 г. мы вдвоем с моим приятелем создали интернет-компанию – НП «Магинфоцентр», которая впоследствии около десяти лет была одним из ведущих интернет-провайдеров Магнитогорска. Тогда я выиграл американский грант, который заключался в том, что мне подарили модем и пригласили в Москву на семинар по интернету, где я впервые его и увидел. Так я стал одним из первых пользователей интернета в нашем городе. Меня настолько поразил интернет, что возникла идея создать свою организацию. Сейчас это сложно представить, но тогда, в 1995 г., за 1 час можно было скачать всего 1 Мбайт.

В 1996 г. на глаза попалась книга «Цель» Э.М. Голдратта, одна из лучших по производственной логистике. Она меня настолько увлекла, что я всерьез занялся «теорией ограничений», стал соруководителем первой в стране кандидатской диссертации по данной теме. В.В. Жлудов, который тогда защищался, сейчас директор по финансам и экономике одной из крупных «дочек» АО «Зарубежнефть». Тогда мы проанализировали все логистические потоки Белорецкого металлургического комбината и показали возможность увеличения прибыли в 8 раз (правда, прибыль тогда была не очень большая). Позже я стал экспертом Московского института логистики и управления цепями поставок. Периодически провожу семинары в России и за рубежом на многих заводах, включая ПАО «ММК». Потом в 2002 г. появилось ООО «Гарант-Магнитогорск», занимающееся информационно-правовым обеспечением, с сетью филиалов в Челябинской, Тюменской, Курганской областях, Республике Башкортостан. Эти организации активно работали до 2012 г. В этом же году совместно с университетом и ООО «ММК-Информсервис» создал ООО «ЧерметИнформСистемы». Все это шло на фоне моей непрерывной работы в вузе. В 2003 г. я защитил докторскую по асимметричной прокатке при научном консультировании профессора В.М. Салганика.

– Расскажите о Ваших научных победах последних лет? Как удается выигрывать столько грантов?

– У нас очень хорошая команда. Мы много лет занимаемся процессами ОМД, например, асимметричной прокаткой. Регулярно проходят защиты кандидатских диссертаций по этой тематике. В этом году, в частности, подготовлены к защите две – О.Д. Бирюковой и А.Е. Кожемякиной. В следующем году мы ожидаем, что Д.О. Пустовойтов защитит докторскую диссертацию. Он реально является одним из лучших специалистов в университете по компьютерному моделированию процессов ОМД. В прошлом году у нас в лаборатории «Механика градиентных наноматериалов им. А.П. Жиляева» был запущен в эксплуатацию новый стан 400 асимметричной прокатки, созданный по нашему техническому заданию. В 2022 г. стану был присвоен статус уникальной установки. По такому важному показателю, как отношение скоростей рабочих валков (10:1), стану нет аналогов в мире. По ряду других показателей он занимает третье место после двух южнокорейских станов. Мы получаем очень интересные результаты, некоторые из них могут оказаться прорывными. Мы создаем условия, при которых металл ведет себя необычно, получая уникальные свойства. К нам обращается много ученых с разных концов страны, из-за рубежа. У нас совместные программы с китайцами, с индусами. До этого мы сотрудничали с поляками, американцами, немцами. То есть условием успеха является хорошая команда и наши большие наработки, которые дают результат.

Приведу пример по обработке алюминия Д16. Обычно, когда прокатывают металл, он деформируется и упрочняется, его пластичность уменьшается. Через какое-то время его невозможно дальше обрабатывать без термообработки. В нашем же случае после деформации в 90% за один проход пластичность алюминия не только не уменьшается, а, наоборот, увеличивается в 2 раза по сравнению с первоначальным состоянием. И это без всякой термообработки. Интересно, что только за счет больших сдвиговых деформаций, за счет трения мы можем в каких-то режимах расплавить металл без всякого нагрева.

– Любой металл или только алюминий?

– Мы расплавили пока только алюминий. Но мы можем подобрать режимы, при которых стальной образец разогревается на входе в очаг деформации до 900 оС и остывает до 250-300 оС на выходе из очага (фактически получаем закалку на воздухе), после чего металл остывает до комнатной температуры (получаем нормализацию).

Совместно с Липецким университетом мы исследуем влияние асимметричной прокатки на свойства трансформаторной стали. Ведем работу с белорусами. Они прочтут у нас лекции и проведут эксперименты. Может быть, даже попробуем прокатать чугун. Чугун очень прочный, но хрупкий. Посмотрим на небольших образцах, что с ними будет. С Сибирским федеральным университетом и НИТУ «МИСиС» мы исследуем свойства различных алюминиевых сплавов.

В этом году мы выиграли совместный российско-индийский грант. Это уже третий грант с Индийским институтом информационных технологий, проектирования и производства (г. Джабалпур). Сейчас подается заявка на российско-китайский грант. С Центральным Южным университетом (г. Чанша) мы очень много и плодотворно сотрудничаем. У нас с ними много совместных патентов и статей.

– Вы знаете наш университет изнутри буквально через все категории от студента до профессора. Скажите, какой у нас вуз?

– Он мне родной, поэтому мой взгляд неравнодушный. Он даже необъективный в чем-то. Наш вуз имеет целый ряд преимуществ, но есть и проблемы. Преимущества в том, что он находится рядом с ММК. Поэтому очень многие задачи мы получаем из-за связи с практикой. Среди металлургических вузов наш вуз явно выделяется. Например, МИСиС замечательный, хороший, но все-таки он далек от непосредственного производства.

Связь с производством – это наша очень сильная сторона. Кроме того, наш город очень уютный. С одной стороны, он маленький. Всего 400 тыс. человек. Но у нас есть практически вся инфраструктура крупного города. С другой стороны, мы за 20-25 мин. добираемся практически до любой точки города. Можно одновременно делать 10 дел. Наши ученые более тесно связаны и с организациями, и со всем остальным.

Проблемы заключаются в том, что у нас все выстроено вертикально. В связи с этим, хотим мы или не хотим, мы – периферийный вуз. Московские вузы, с точки зрения бюджета и финансирования, часто получают больше, чем наш. Кроме того, мы не областной центр.

С другой стороны, среди не областных центров Магнитогорск сильно выделяется. Неслучайно в советское время он был столицей черной металлургии. Это сказывается на самоощущении всех: и ректората, и многих профессоров. Мы не чувствуем себя провинцией. Вуз имеет не только потенциал, но и много проблем, связанных с нехваткой денег, а сейчас очень сильная нехватка людей. Вуз стареет, нужна молодежь. Но надо очень бережно относиться к тем, кто работает. У нас людей осталось так мало, что дальше будет очень-очень сложно. Мы можем просто потерять научные школы. Поэтому создаются центры, где связь между старшим поколением и совсем молодыми сохраняется. Она необходима.

У нас появился целый ряд интересных лабораторий в вузе. Это очень хорошо. Это дает новые возможности. Сейчас наука не может быть узкой. Нужны огромные коллаборации между самыми разными университетами. Тогда почувствуется подпитка. По нашему мегагранту работают группы из МИСиС, из Уфы, из Швеции, в нашей команде индусы, китайцы, т.е. очень много людей не от МГТУ, но они работают на нашем гранте, который завершается в этом году. А его продолжением станет работа лаборатории. Одной из целей гранта было создание лаборатории. Она создана, функционирует, оснащена оборудованием.

Руководитель мониторинговой организации сообщил, что наш мегагрант вошел в десятку лучших проектов за всю историю мегагрантов. История насчитывает уже лет 10. Каждый год около 30 университетов получают мегагрант. И окончание работы редко заканчивается покупкой серьезного уникального оборудования и интересными результатами. А у нас действительно получены интересные мировые результаты.

(Окончание в следующем номере)

Беседовала Анна Картавцева

Пединститут в период Великой Отечественной войны. Часть 2

Коллектив пединститута продолжал в тяжелые военные годы самоотверженно готовить педагогические кадры для страны.

Коллектив пединститута продолжал в тяжелые военные годы самоотверженно готовить педагогические кадры для страны.

Добрую память о себе оставили доц. Н.Д. Ермилов, работавший ряд лет замдиректора института (позднее он возглавил Кировский, а затем Ивановский пединституты), и доц. Е.П. Андреева, заведовавшая в те же годы кафедрой литературы (позднее она возглавила кафедру в Воронежском университете).

На кафедре русского языка работали в годы войны доценты Т.А. Бертогаев, А.К. Власов, ст. преподаватель Н.В. Ведерников. Кафедру математики возглавлял проф. И.В. Арнольд. С ним вместе работали доценты Н. Д. Ермилов и В. И. Шнейдмюллер, на кафедре физики – доц. А. П. Капустин, ст. преподаватель А.И. Торшин. Кафедру педагогики возглавлял проф. И. М. Соловьев.

А.И. Торшин, пришедший работать в институт в 1939 г., на протяжении ряда военных и послевоенных лет возглавлял физико-математический факультет. В 1955 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Основы молекулярно-кинетической теории в курсе физики средней школы». Одним из первых в институте Александр Иванович был удостоен звания «Ветеран Магнитки». Своей скромностью, трудолюбием и добросовестностью он снискал глубокое уважение преподавателей, студентов и учителей города. За заслуги в подготовке учительских кадров А.И. Торшин награжден орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

После успешного окончания института в 1944 г. на кафедре был оставлен В.В. Семенов. Он оказался способным педагогом и лектором, пользовался уважением и признанием студенческой аудитории. Долгое время В. В. Семенов был деканом вначале исторического, позднее филологического и педагогического факультетов. Он многое сделал для их становления и дал путевку в жизнь нескольким поколениям учителей самых разных специальностей. В.В. Семенов вел большую общественную работу – избирался членом горкома КПСС, секретарем партбюро института. В 1966 г. он был награжден медалью «За трудовую доблесть».

В годы войны начали свою работу в институте Т.В. Футман, а также выпускницы института З.В. Иванова и О.М. Караваева, ставшие позднее прекрасными методистами и лекторами.

Тематика научных исследований коллектива МГПИ была тесно связана с условиями военного времени. Так, на кафедре педагогики разрабатывалась тема «Образование и развитие слухо-моторного навыка у трактористов, шоферов, танкистов, летчиков». На кафедре математики профессор И.В. Арнольд работал над темой «Разработка конструкции мушки с автоматическим приведением к требуемой дальности».

Работа преподавателей МГПИ была отмечена высшим руководством страны. Письмо Наркомпроса РСФСР от 5 марта 1943 г. выделило ряд их тем: «Применение номографических расчетов артиллерийской стрельбы», автор Ермилов, «Определение ударной силы при пластических деформациях», автор Ленченко, «Военная тематика в курсе элементарной математики», «История военного воспитания подрастающего поколения в европейских и внеевропейских странах» автор проф. Вейсберг. Проф. И.М. Катаев объединил научно-исследовательскую работу членов своей кафедры единой темой «Книга для чтения по истории нашей Родины».

Коллектив пединститута продолжал в тяжелые военные годы самоотверженно готовить педагогические кадры для страны.

Большую пропагандистскую работу среди трудящихся города организовали партийная и комсомольская организации МГПИ. Например, в 1942-1943 уч. году в цехах металлургического комбината, на стройках, в госпиталях и учреждениях города было проведено 411 лекций, на которых побывало более 37 тысяч слушателей. Активно участвовали в лекционной пропаганде профессора И.М. Катаев, И.М. Соловьев, преподаватели Н.И. Глебова, П.М. Селезнев и многие другие. Отдельные преподаватели являлись внештатными лекторами отдела пропаганды городского комитета партии. Кабинеты марксизма-ленинизма и литературы организовали выставки «Великая Отечественная война советского народа против немецких фашистов», «Горький – борец против фашизма» и др.

Агитаторами в поселке им. Дзержинского, в рабочих общежитиях, подшефной школе № 16, в подшефном госпитале работали студенты-комсомольцы. Была создана специальная студенческая лекторская группа, для которой в институте проводились ежедневные семинары. Бригада девушек в составе С. Лещинской, Ф. Новак, М. Юдиной и др. студенток систематически работала в подшефном госпитале. Для больных и раненных давались концерты, на поселке им. Дзержинского проводились субботники. Многие студенты были донорами. Одним словом, коллектив вуза стремился оказать посильную помощь фронту.

Студенты и преподаватели в годы войны принимали активное участие в проведении сельскохозяйственных работ. На полях Наровчатского и Харьковского совхозов убирали картофель и овощи, участвовали в посевной кампании.

Преподаватели, студенты и служащие института вместе со всем советским народом активно собирали средства в фонд Красной Армии. В 1942-1943 уч. году шесть раз проводились сборы средств воинам Красной Армии. Было собрано 1932 руб. на постройку танковой колонны имени «25-летия Октября», 1744 руб. на строительство военно-морских кораблей. Всего в фонд Победы было внесено 105400 руб. В 1944 г. собрали 10570 руб. деньгами и 7730 руб. в облигациях государственных займов для приобретения артиллерийского орудия. В ответ на эту помощь фронту в адрес института пришла благодарственная телеграмма:

«Магнитогорск

Директору Магнитогорского пединститута тов. Василенко

Секретарю парторганизации тов. Ратманской

Секретарю комитета ВЛКСМ тов. Лещинской

Начальнику военной кафедры майору Матюгину

Прошу передать профессорам, преподавателям и студентам Магнитогорского педагогического института, собравшим 10570 рублей деньгами и 7530 рублей облигациями госзаймов на строительство артиллерии, мой братский привет и благодарность Красной Армии.

Желание коллектива института будет исполнено.

И. СТАЛИН»

Пушка была вручена лучшему расчету артиллерийского дивизиона 29-й гвардейской Унечской орденоносной мотострелковой бригады 10-го Гвардейского Уральско-Львовского добровольческого танкового корпуса. Командовал этим расчетом наш земляк, доброволец из Миасса Владимир Александрович Демидов. Между артиллеристами и коллективом института завязалась сердечная переписка.

8 марта 1945 г. в адрес института пришло очередное письмо от воинов, вошедших с боями на территорию фашистской Германии: «Докладываем вам, что пушка расчета гвардии старшины Демидова, приобретенная на ваши средства, участвовала в наступательных боях против немецких захватчиков... За проявленную отвагу и геройство в борьбе с немецкими захватчиками весь расчет гвардии старшины Демидова награжден орденами Советского Союза, а Демидов представлен к высшей награде – званию Героя Советского Союза. Ваше орудие продолжает громить немецких захватчиков на их собственной территории…».

Это письмо, сообщали артиллеристы, было единодушно одобрено на митинге всего личного состава дивизиона. В институте его восприняли как боевое донесение гвардейцев.

С большой радостью встречали в институте вести об успехах фронтовиков как предвестники долгожданной Победы. И она пришла.

Победа далась огромной ценой. Миллионы советских людей отдали жизнь в борьбе за свободу и независимость своей Родины. Не вернулись домой и многие посланцы пединститута. Защищая свою страну, пали в боях бывший декан литфака, зав. кафедрой литературы А.К. Низовцев, преподаватель кафедры математики, кандидат наук В.В. Лесовой, сотрудники кафедры физики В.В. Окнов и Н.К. Тютиков, студент-коммунист В. Борновик, мечтавший стать преподавателем истории, студент физмата А. Рабинович, выпускники физико-математического отделения учительского института А. Смирнов и М. Колесников. Имена павших героев навсегда сохранятся в памяти тех, «кому выпало жить».

Настоящими героями тыла в годы войны были женщины. В марте 1945 г. в приказе по институту, посвященном Международному женскому дню, особо были отмечены преподаватели Е.Ш. Андреева, Н.А. Бабанова, Н.И. Глебова, О.М. Гагарина (Караваева), Н.Е. Торшина, З.В. Хорькова (Иванова), старший лаборант М.А. Фомина, уборщица К. Метелева.

Не щадя сил и времени коллектив института успешно готовил молодые педагогические кадры. За 1941-1945 гг. педагогический институт окончили 224 человека и учительский институт 276 человек.

Студенты военной поры, как правило, хорошо учились и активно участвовали в общественной жизни. 21 человек по окончании института получили дипломы с отличием: в 1941 г. – Н.С. Вайнштейн, Н.Н. Лебедьков, Г.П. Митрохин, Г.Д. Хинт (истфак); М.П. Новиков (литфак); С.И, Антонов, И.А. Пыженков (физмат); в 1942 г. – Н. Горячева (литфак), С.М. Пейзанг (физмат); в 1944 г. – 3.К. Василенко, Н.И. Герасимова, О.И. Шашкова, М.Я. Юдина (литфак), Б.Б. Левицкая, В.В. Семенов (истфак), О.М. Гагарина (Караваева), С.А. Колобов, З.В. Хорькова (Иванова) (физмат); в 1945 г. – Е.П. Ваганова, Е.Л. Лозовская, З.И. Третьякова (литфак).

Большинство выпускников института тех лет работали в школах города и области. За время, прошедшее с войны, они обучили и воспитали многие тысячи детей, дали им надежные путевки в жизнь. Среди них отличники народного просвещения, заслуженные учителя РСФСР С.А. Колобов, Л.Я. Канищева, М.И. Апрелева. Участник войны Д.С. Антоненко долгие годы работал директором школы. Преподаватель истории и обществоведения педагогического училища К.И. Дмитриев в 1966 г. был награжден орденом «Знак Почета».

Некоторые стали преподавателями вузов, научными работниками. Доктором философских наук, профессором Московского университета стал выпускник литературного факультета М. П. Новиков, кандидатами наук, доцентами – В.М. Брызгалова, Е.Л. Лозовская, И.А. Пыженков, А.В. Середкина, А.И. Торшин.

Ю.Д. Коробков, профессор кафедры всеобщей истории

Есть такая работа – людей защищать

Неукоснительное соблюдение требований охраны труда позволяет избежать многих трагедий, и правильно говорят, что ее инструкции написаны кровью. Именно поэтому на предприятиях с численностью работников более 50 человек, согласно Российскому законодательству, обязательно наличие службы охраны труда.

Неукоснительное соблюдение требований охраны труда позволяет избежать многих трагедий, и правильно говорят, что ее инструкции написаны кровью. Именно поэтому на предприятиях с численностью работников более 50 человек, согласно Российскому законодательству, обязательно наличие службы охраны труда.

Есть такая служба и в МГТУ. Руководит ею с 2019 г. Виктория Леонидовна КОТИК, которая более двадцати лет занимается вопросами сохранения жизни и здоровья работников вуза и обеспечения безопасных условий их труда. Имея техническое образование (кафедра теплоэнергетики и металлургических печей Магнитогорского горно-металлургического института) и пройдя трудовой путь от должности инженера, ведущего специалиста до начальника, работу свою знает досконально. В октябре 2021 г. она была удостоена ведомственной награды Министерства науки и высшего образования Российской Федерации ‒ медалью «За безупречный труд и отличие».

‒ Хочу напомнить всем: прежде всего ‒ это безопасность, ‒ говорит В.Л. Котик. ‒ Поэтому перед тем как приступить к своей работе, нужно осмотреться, подготовить своё рабочее место. Хочу, чтобы у нас вообще не было несчастных случаев. Нужно быть внимательными и в быту, и на работе, и на улице ‒ везде! И быть готовыми ко всему! ГОТОВЫМИ! У меня и у моих близких, например, всегда под рукой «тревожный чемоданчик» …

…В поисках «чемоданчика» осматриваю кабинет службы охраны труда МГТУ им. Г.И. Носова. На стенах ‒ плакаты с алгоритмом оказания первой помощи, правилами поведения на пожаре. На столе ‒ огнетушители, мини-аптечки. На полках ‒ папки с инструкциями по охране труда и СМК, расследованиями немногочисленных несчастных случаев. Три «тревожных чемоданчика» ‒ три огромных рюкзака ‒ оказались под столом, что ближе к выходу.

Виктория Леонидовна считает, что в университете служба охраны труда занимает ни много ни мало основное место.

‒ Ни один работник в вузе не сможет приступить к своим обязанностям без ознакомления с инструкцией по охране труда, ‒ говорит она. ‒ Опасностей много, и мы со специалистом С.Г. Рудневым и ведущим специалистом И.В. Карпушиным, определяем их.

Вредные и опасные факторы мы находим при оценке условий труда. На сегодня они выявлены на тех рабочих местах, которые связаны с производственной деятельностью. В вузе 115 человек работают во вредных условиях труда, и от этого никуда не деться ‒ профессия такая: это электрики, сантехники, штукатуры-маляры… За вредность они получают денежную компенсацию и семь дней к отпуску. В основном же в вузе «оптимальные» и «допустимые» условия труда у преподавателей, учебно-вспомогательного персонала, у наших «офисников», у студентов.

В этом году служба идентифицировала профессиональные риски на рабочем месте, и с ними ознакомлены работники вуза. На сайте выложена методика оценки рисков. Составлена программа их предупреждения. Также разработана система управления охраны труда в университете. В ней учитываются все вопросы, связанные непосредственно с обеспечением жизнедеятельности работников МГТУ во время трудового процесса, созданием ещё более безопасных условий труда.

Медосмотры с целью выявления профессиональных заболеваний; обеспечение работников новым оборудованием, техникой; капремонты с учётом новых гигиенических требований ‒ всё это также считается мероприятиями в целях улучшения рабочих и учебных мест.

В настоящее время служба охраны труда вуза проводит расследование несчастного случая. Зачем? Чтобы предупредить, не допустить такую ситуацию в дальнейшем, уберечь людей от опасности.

‒ С 18 апреля у нас начался очень серьёзный медосмотр, ‒ говорит В.Л. Котик. ‒ Желаю, чтобы все успешно его прошли, и чтобы у наших работников и студентов было как можно меньше заболеваний, тем более, когда население планеты атакует опасный вирус.

Всем ‒ здоровья! Это ‒ самое главное!

Инна Ким