Тридцать лет спустя

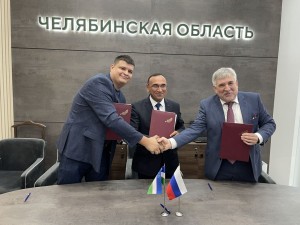

Этой весной произошло весьма важное для МГТУ событие: наш университет, будучи участником Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия – 2022», заключил три соглашения о сотрудничестве с предприятиями и компаниями Узбекистана. Подробнее об этом событии и его итогах рассказал нашей газете проректор по научной и инновационной работе О.Н. Тулупов, представлявший на форуме наш вуз.

Этой весной произошло весьма важное для МГТУ событие: наш университет, будучи участником Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия – 2022», заключил три соглашения о сотрудничестве с предприятиями и компаниями Узбекистана. Подробнее об этом событии и его итогах рассказал нашей газете проректор по научной и инновационной работе О.Н. Тулупов, представлявший на форуме наш вуз.

– Олег Николаевич, что явилось основным лейтмотивом участия в выставке и последовавших в процессе работы на ней соглашений о взаимодействии?

– Узбекистан, благодаря своей независимой позиции в Центральной Азии и в мире, благодаря тому, что основные активы и производства в нем либо государственные, либо полугосударственные, может себе позволить вести самостоятельную политику. Сохраняя к нам еще с советских времен дружественные отношения, он готов по-партнерски помочь в решении проблем, которые у нас сейчас возникают. Путей для этого достаточно. Возможно создание в Узбекистане определенных хабов, порталов, прежде всего, для систем управления и IT-решений, включая оборудование. С одной стороны, их интересует наш технологический уровень, новые решения, включая кибер-безопасность, которые они хотят использовать у себя. С другой стороны, они через себя могут адаптировать какие-то «подсанкционные» решения и сделать их легитимными у нас. Тут может быть очень много вариантов взаимовыгодного сотрудничества.

– Несколько слов о предыстории участия МГТУ в выставке и ее главных событиях для университета.

– Несколько слов о предыстории участия МГТУ в выставке и ее главных событиях для университета.

– «ИННОПРОМ» – известный форум, местом проведения которого становятся города России или стран Центральной Азии. В настоящий момент было очень своевременным проведение выставки в Ташкенте. Поэтому, когда нас проинформировали, что делегация Челябинской области летит туда, мы заняли активную позицию и присоединились к ней. Мы представляли наш университет на стенде Челябинской области. Кстати, там было подписано около десяти соглашений, три из которых (30%) наши. Это соглашения с АО «Узметкомбинат» и узбекской IT-компанией «Mind as Engine», которая специализируется на взаимодействии вопросов между Россией и Узбекистаном по программному обеспечению, IT-решениям, по системам автоматизации. Потом мы подписали прямое двухстороннее соглашение с этой компанией. И еще мы подписали трехстороннее соглашение между узбекской компанией Kibernetica Innovatilar IT Park (они занимаются вопросами кибер-безопасности и промышленной безопасности вообще) и IT-компанией «Mind as Engine». Благодаря этому у МГТУ открываются большие возможности по сотрудничеству, которые мы уже начинаем активно обсуждать, потому что наши решения и по цифровым двойникам, и по VR-тренажерам для промышленной безопасности там очень интересны. Ну, а Узбекский меткомбинат – это наш партнер с конца 80-х, начала 90-х годов. Нас хорошо помнят, знают, были очень рады, что мы туда возвращаемся через 30 лет. У нас там целый ряд задач. Во-первых, обсуждается сейчас вопрос технологического аудита и разработки новых решений. Предприятие развивается, что хорошо, но у них есть узкие места, их надо «развязать». И наши компетенции там очень важны. Во-вторых, им нужны кадры. И Узбекский меткомбинат принял решение на уровне руководства, что уже в этом году человек 10-12, может, даже больше, приедут сюда на обучение по разным направлениям бакалавриата через программу «Соотечественников». Это будут мотивированные ребята, которые по окончании вернутся на комбинат. Кроме того, их очень интересует повышение квалификации для инженеров и для рабочих. Сейчас уже начаты переговоры по этому поводу. Помимо этого Узбекский меткомбинат хочет, чтобы пять-семь его сотрудников прошли обучение по программе «MBA». А эта программа у нас в кооперации с Парижской Школой бизнеса набирает обороты, несмотря на сложные отношения с Евросоюзом.

– Какие наши ближайшие шаги в соответствии с заключенными соглашениями?

– Какие наши ближайшие шаги в соответствии с заключенными соглашениями?

– Конкретные действия в рамках подписанных соглашений начали осуществляться буквально сразу. На следующий день после подписания я поехал в Бекабад на комбинат, а ключевой менеджер Узбекского металлургического комбината отправился к нам в университет, чтобы познакомиться с нашими возможностями. Он увидел наши лаборатории, R&D МГТУ и другие объекты. У него состоялась встреча с директором ИДПО «Горизонт» О.В. Ибрагимовой по поводу программы «МВА». Такая оперативность не свойственна восточному менталитету. Обычно у них месяц дается на согласование таких соглашений, которые мы подписали на второй же день. На языке Востока это говорит о том, что нам оказано большое доверие. Таким образом, рабочие контакты по образовательному проекту уже ведутся. Далее. Совместно с УМК и IT-компанией мы обсуждаем вопросы организации технологического аудита. С нашей стороны соответствующие предварительные предложения уже отправлены. То есть у нас по всем соглашениям есть живые контакты и определенные наметки, которые, я думаю, будут реализованы в этом году.

– Какие впечатления у Вас остались от посещения Узбекистана, общения с его специалистами?

– Самые теплые. Мы в советское время вели с металлургическим комбинатом НИОКРы, я там бывал. Теперь спустя 30 лет с удовольствием отметил, что страна развивается, идет строительство, улучшаются дороги. Ни одного производства с советских времен Узбекистан не потерял! Даже сохранили у себя авиационное сборочное производство, например, винтовой самолет ТУ-114 по российскому инжинирингу полностью собирается на мощностях ташкентского завода. Есть новый автопарк своего производства под брендом Шевроле. Появились новые производства. И все это определенным образом контролируется государством. Кстати, несмотря на ограничения платежных систем, в Узбекистане работают карты МИР – это по-партнерски взаимовыгодно. Приятно порадовал тот факт, что все, с кем пришлось общаться, легко, без акцента говорят на русском. Это фактически второй государственный язык в стране. Вся техническая документация, например, технологические инструкции, издаются на русском языке. Очень позитивное впечатление осталось от всего.

Беседовала Анна Картавцева фото из архива О.Н. Тулупова

Горняки принимают решения

25 ‒ 27 мая в МГТУ им. Г.И. Носова прошла IV Международная научно-практическая конференция «Маркшейдерское и геологическое обеспечение горных работ» по инициативе МГТУ им. Г.И. Носова, АО «Учалинский ГОК», ГОП ПАО «ММК» и АНО ДПО «КЦПК «Персонал».

25 ‒ 27 мая в МГТУ им. Г.И. Носова прошла IV Международная научно-практическая конференция «Маркшейдерское и геологическое обеспечение горных работ» по инициативе МГТУ им. Г.И. Носова, АО «Учалинский ГОК», ГОП ПАО «ММК» и АНО ДПО «КЦПК «Персонал».

Уже в коридорах университета чувствовалась напряженно-радостная атмосфера форума. Фойе перед актовым залом было украшено огромными минералами, растяжками с изображением горных работ и эмблем организаций. Демонстрировалось маркшейдерское оборудование, приборы и инструменты ‒ нивелиры, теодолиты, тахеометры, угломеры, буссоли. А в малом актовом и в конференц-залах практики ‒ главные специалисты основных горнодобывающих компаний региона, ученые, аспиранты и студенты обсуждали множество вопросов, коих накопилось за четыре года с момента последней их встречи.

С приветственным словом выступили проректор по научной и инновационной работе О.Н. Тулупов, проректор по международной деятельности А.Г. Корчунов, председатель оргкомитета конференции директор ИГДиТ МГТУ И.А. Пыталев, завкафедрой ГМДиОПИ И.А. Гришин, представитель ДВК ГО ПАО «ГМК «Норильский никель» Е.А. Горбатова и Президент союза маркшейдеров России В.В. Грицков.

Дискуссионное поле включало в себя проблемы создания и применения системы научных знаний в различных аспектах добычи и использования минеральных ресурсов в современных условиях импортозамещения.

Дискуссионное поле включало в себя проблемы создания и применения системы научных знаний в различных аспектах добычи и использования минеральных ресурсов в современных условиях импортозамещения.

Напряженное положение с кадрами в реальных секторах экономики страны обусловило темы круглого стола, прошедшего в рамках пленарного заседания: пристальное внимание было уделено проблемам высшего и среднего профессионального образования, формированию кадрового потенциала горнодобывающих предприятий и вопросам организации геолого-геодезических, ознакомительных и производственных практик. Участники делились опытом и определяли вектор дальнейшего развития горнодобывающей отрасли.

Старейшее подразделение университета, кафедра геологии полезных ископаемых, созданная в Магнитогорском вузе в 1938 году, за годы своей работы дала стране множество достойных инженеров горного дела. А с 2004 года студентов стали также учить освоению месторождений. Спустя десятилетие открылась новая специальность ‒ геология, и у маркшейдеров и специалистов горного профиля появилась уникальная возможность параллельно получать второй диплом ‒ геолога. На сегодня институт предлагает абитуриентам востребованные, особенно в современных условиях импортозамещения, специальности (https://www.magtu.ru/abit/np.php?spec). Отметим, что институт сохранил специалитет! Студенты и выпускники горно-геологических специальностей могут найти работу или стажировку на платформе «ХочуКопать.РФ».

Старейшее подразделение университета, кафедра геологии полезных ископаемых, созданная в Магнитогорском вузе в 1938 году, за годы своей работы дала стране множество достойных инженеров горного дела. А с 2004 года студентов стали также учить освоению месторождений. Спустя десятилетие открылась новая специальность ‒ геология, и у маркшейдеров и специалистов горного профиля появилась уникальная возможность параллельно получать второй диплом ‒ геолога. На сегодня институт предлагает абитуриентам востребованные, особенно в современных условиях импортозамещения, специальности (https://www.magtu.ru/abit/np.php?spec). Отметим, что институт сохранил специалитет! Студенты и выпускники горно-геологических специальностей могут найти работу или стажировку на платформе «ХочуКопать.РФ».

Культурная экскурсионная программа включала в себя ознакомительную поездку по Магнитогорску и на промышленную площадку градообразующего предприятия ПАО «ММК». Второй и третий день конференции проходили за городом, на базе УОЦ «Юность».

Результаты форума в виде статей, опубликованных в журнале «Маркшейдерский вестник», и идей для диссертационных исследований со временем обязательно реализуются на предприятиях горнодобывающей промышленности, которые, благодаря, в том числе, мощной научной поддержке, становятся год от года ещё более эффективными и конкурентоспособными.

Инна Ким, фото В.И. Шустикова

Как жить в изменчивом мире

XIII-я международная научная конференция «Мировоззренческие основания культуры современной России» стартовала в стенах Магнитогорского государственного технического университета 19 мая, став площадкой как для маститых учёных, так и для студентов и аспирантов.

XIII-я международная научная конференция «Мировоззренческие основания культуры современной России» стартовала в стенах Магнитогорского государственного технического университета 19 мая, став площадкой как для маститых учёных, так и для студентов и аспирантов.

В конференц-зале МГТУ им. Г.И. Носова многолюдно: учёные, аспиранты, студенты, курсанты. Перед входом профессор Вера Анатольевна Жилина, заведующая кафедрой философии МГТУ, с улыбкой встречает гостей из многочисленно представленного Уральского региона, университетов Пермского края, Башкирии.

С большого экрана в зале присутствующих приветствуют и благодарят за приглашение онлайн-участники форума из Узбекистана, Белоруссии, Саратова, других регионов. К дискуссии, помимо магнитогорских, присоединились студенты, аспиранты и ученые из Уфы, Екатеринбурга, Челябинска и других городов.

Вера Анатольевна открывает конференцию словами благодарности в адрес родного вуза за всемерную поддержку в проведении форума, подчеркнув, что высокий статус мероприятия подтверждается присутствием на нём двух проректоров. Свой доклад «Смысл ‒ ценность ‒ фейк: симулякры духа» учёный адаптировала для понимания студентов и приглашённых к участию в форуме представителей общественных и социальных организаций Магнитогорска. Благодаря сотрудничеству с последними теоретические разработки философов будут теперь иметь практическое воплощение, в том числе непосредственно в городе.

В приветственном слове проректор по научной и инновационной работе О.Н. Тулупов заявил, что тематика форума ‒ мировоззренческие основания культуры современной России ‒ это вопрос не только философский, но и вопрос всей нашей жизни, наших приоритетов. Он не ограничивается Россией, это вопрос мирового масштаба. И «во времена очень серьёзной ломки, в том числе и определённых философских принципов; когда мир меняется, становясь многополярным, крайне важно не потерять себя и понимать, кто мы есть. Я как учёный в области технических наук с особым уважением отношусь ко всему, что связано с философией и культурой, потому что без этих составляющих технические науки и технологии могут стать инструментом безнравственного управления в чьих-то руках. Для нас очень важно, чтобы альянс между техникой, технологией с одной стороны и философией и культурой с другой обязательно был».

Проректор по международной деятельности А.Г. Корчунов поблагодарил В.А. Жилину за то, что, несмотря на трудности, она организует конференции столь высокого уровня. «Мир гораздо шире тех рамок, в которые нас пытаются вогнать. Подобные мероприятия именно сейчас, в это время, необходимы, чтобы мы начали общаться, вырабатывать свои позиции в стремительно изменяющемся миропорядке», ‒ сказал учёный.

Проректор по международной деятельности А.Г. Корчунов поблагодарил В.А. Жилину за то, что, несмотря на трудности, она организует конференции столь высокого уровня. «Мир гораздо шире тех рамок, в которые нас пытаются вогнать. Подобные мероприятия именно сейчас, в это время, необходимы, чтобы мы начали общаться, вырабатывать свои позиции в стремительно изменяющемся миропорядке», ‒ сказал учёный.

По окончании пленарного заседания состоялся круглый стол. Участники форума дискутировали и 20 мая не только в стенах вуза, но и на площадке базы отдыха Магнитогорского университета «Юность».

Форум был подготовлен кафедрой философии МГТУ им. Г.И. Носова совместно с кафедрой философии Челябинского госуниверситета и с кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов. Результаты конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов.

Инна КИМ

А.М. Песин: «Университет для города – это почти всё»

Окончание.

Начало в №4.

– Александр Моисеевич, у вас коллектив обновляется? Вы студентов, а может и школьников привлекаете к своей работе?

– Александр Моисеевич, у вас коллектив обновляется? Вы студентов, а может и школьников привлекаете к своей работе?

– Да, мы стараемся это делать. Я пытаюсь «пробить» направление, может, даже создать «волну» по поддержке школьников для изменения ситуации. Проблема в том, что многие из них уезжают из города. А ведь среди них очень много талантливых, есть победители международных, российских, областных, городских олимпиад по физике, по химии, по математике и т.д. И надо сделать так, чтобы им стало интересно оставаться. Ведь нам важно, кто будет учиться в университете, кто останется и будет работать в вузе и, соответственно, в городе, в области. Поэтому, я считаю, что это очень важная проблема и для губернатора, и для Законодательного собрания области, и для мэра, и для законодателей в городе. И важная проблема для университета. Главное, чтобы мы дали и родителям, и детям образ их будущего.

Здесь основное даже не деньги, а видение перспективы лет на 10-15. И понимание старшеклассниками того, где они смогут работать. Было бы неплохо создать такой проект, где можно собрать человек 100 победителей олимпиад или чего-то еще. Критерий отбора должен быть серьезным. Если они поступают в наш университет, то получают дополнительную доплату к основной стипендии, тысяч 10-20 ежемесячно. Также неплохо иметь у нас пул компаний, организаций, предприятий, которые бы участвовали в этом проекте. Кроме всего прочего им тоже нужны хорошие выпускники.

В свою лабораторию мы берем школьников. Сейчас у нас шесть 10- и 11-классников из проектной школы и один из городской школы. Мы берем их к себе на работу, они выполняют проект. Что они делают? У нас была проблема, как их заинтересовать. Если дать что-то читать, будет неинтересно, потому что они еще ничего не знают. Дать считать, они – не могут. Мы решили дать им вытянуть жребий. Каждый из них вытянул по две бумажки с разными металлами. Например, сталь-медь, медь-титан, титан-алюминий, алюминий-алюминий, сталь-алюминий. Они взяли эти листы и прокатали. Их задача была сварить металлы, чтобы из двух стал один лист. Такой биметаллический или слоистый материал. И дальше они исследовали влияние различных параметров. Получилось небольшое, нормальное исследование. Они исследовали, как влияет температура нагрева, деформация, разница скоростей рабочих валков на механические свойства полученного биметалла.

В этом году на нашей 80 научно-технической конференции выступили с докладами, причем очень успешно, школьники. Это произошло впервые за всю долгую историю конференции. Я бы хотел отдельно поблагодарить директора проектной школы Ю.С. Лактионову за большую заинтересованность и сотрудничество. Фактически, мы пытаемся нарисовать школьникам будущее. За каждым из них закреплен аспирант. Если они поступают к нам, то мы гарантированно берем их к себе в лабораторию. Они уже сейчас имеют трудовые книжки, у них идет стаж. Если они поступают к нам, то продолжают получать деньги плюсом к стипендии. Вот они 4 года будут учиться на бакалавра, потом 2 года магистратуры, 2 года стажа у них уже будет с 10 класса, они поступают в аспирантуру и в укороченные сроки защищают кандидатскую. У них все будет готово к этому времени. Это реально. У них интересная перспектива.

Ситуация сейчас очень непростая, в вузе идет очень много сокращений, но без молодежи жить нельзя, без этого нет будущего. Мы можем действовать таким образом, мы можем давать какие-то гранты внутри университета, может быть ведущим лабораториям, которые будут писать свои программы на 10-15 лет. В этих программах должны быть обязательства выполнить какие-то критерии. Надо понимать, что мы не только будем готовить сотрудников для каких-то организаций, нам самим нужны талантливые интересные ребята. Есть еще ряд интересных программ, но вот одна из них, которую вуз, возможно, будет выдавать на программу 2030.

Нам нужна целостная программа по подготовке кадров. Знаю, что проректор по образовательной деятельности Д.В. Терентьев работает в этом направлении. Наше ООО «ЧерметИнформСистемы» готово в какой-то мере в этом участвовать, мы можем даже кого-то брать на работу, и наша лаборатория «Механики градиентных наноматериалов им. А.П. Жиляева» тоже заинтересована в том, чтобы этих ребят к себе брать, чтобы они у нас учились. Мне кажется, что это назрело. В этом заинтересованы все – директора институтов нашего университета, город, область, комбинат и целый ряд других предприятий. Нужна такая волна.

– Как по-Вашему, что значит наш университет для города?

– Как по-Вашему, что значит наш университет для города?

– Университет для города – это почти всё. Потому что я бывал в городах, в которых нет университета, там совсем другие люди – просто толпа, другие лица. У нас всегда было очень много, целый слой людей, высокообразованных и в технической, и в гуманитарной сферах. У нас шикарные театры всегда были, тот же знаменитый Буратино, драматический театр им. А.С. Пушкина. У нас, пожалуй, в единственном не областном центре есть консерватория, театр оперы и балета. И без университета город перестал бы быть городом. Во-первых, тогда вообще начнется поголовный отъезд молодых людей отсюда, поскольку им негде будет получать образование. Во-вторых, город подпитывается университетом, который оказывает на него большое влияние – и в гуманитарной, и в технической сферах. У нас тесная связь с городом, хотя хотелось бы еще более тесной. В металлургии хотелось бы, чтобы создавались какие-то совместные лаборатории по примеру южнокорейской POSCA. Там директором института металлургии был приглашен француз Ф. Барлат. Он приглашает огромное количество ученых, там у них около 100 аспирантов находятся из разных стран мира. Соответственно они же, аспиранты, привносят свои идеи. Все это очень полезно. И, кроме этого, они делают большие лаборатории. Если бы здесь на базе комбината совместно с университетом были созданы какие-то такие лаборатории под конкретные проекты, то лет через 10 здесь возникли бы одни из лучших в мире технологий. Это требует не очень много денег. Главное, чтобы в этом направлении появилось желание действовать.

– Как Вы считаете, должен ли выпускник быть благодарным своему вузу?

– Должен – не совсем правильное слово. Мне оно не очень нравится. Очень многие выпускники, я бы так сказал, благодарны своему вузу. Это естественное чувство. Настолько же естественное, как любовь к своему дому, к родителям; ты любишь улицу, по которой ходишь, двор, в котором рос, школу, в которой обучался, университет, который окончил, своих учителей – это важно.

Большинство помнят даже не столько стены, сколько людей. Поэтому не случайно какие-то группы встречаются по прошествии 10, 20, 30 и т.д. лет друг с другом, с преподавателями.

Важно создать для выпускников такую организацию, ассоциацию, чтобы она действовала не на бюрократических принципах, и у выпускников появилось желание в нее войти. Чтобы они видели, что влияют на что-то, чтобы с ними считались. И если мы, например, говорим об эндаумент-фонде, то выпускники, которые дарят деньги, должны знать, на что это пойдет, должны быть очень четкие конкретные программы. При этом им необходимо видеть, как все идет. Но как их вовлечь, не очень дергая? Есть успешная программа в Физтехе московском, где действительно эндаумент-фонд большой. Возможно, мы должны как-то активнее представлять этих выпускников, то есть это очень сложная, кропотливая работа и важно, кто ею занимается. Потому что если только появляются формальные вещи, сразу человек не хочет ничего делать. А если на него начинают как-то давить, он тем более ничего не хочет делать. Но вообще это очень нужное важное дело, университет сейчас им занимается, думает над этим.

– В любом случае выпускников забывать нельзя.

– Ни в коем случае. Нужно помнить, писать им, связываться с ними, возможно, поздравлять с какими-то праздниками. Сделать очень хорошую базу данных выпускников, где они, что, как? Это очень серьезная кропотливая работа, и тогда будет отдача, в том числе и для вуза. Но нужно помнить и пенсионеров. Необходима специальная работа по пенсионерам. Тут такая ситуация. Человек уходит на пенсию, а возраст разный, и появляются новые люди на кафедре, которые с ним уже не работали, и они его не знают. И о многих пенсионерах просто забывают. По возможности кафедры должны не терять таких связей, поздравлять с какими-то датами, приглашать на встречи. И хотя совет ветеранов ведет такую работу, но внимание кафедр – это особенно тепло воспринимается ветеранами.

Беседовала Анна Картавцева

МГПИ в послевоенный период

После окончания Великой Отечественной войны стране не хватало учителей, поэтому быстро возрос контингент студентов вузов, в частности, Магнитогорского пединститута.

После окончания Великой Отечественной войны стране не хватало учителей, поэтому быстро возрос контингент студентов вузов, в частности, Магнитогорского пединститута.

Трудности с послевоенным набором на первые курсы были связаны с сокращением количества средних школ (в Магнитогорске в 1948 г. их осталось всего четыре). Но даже при сравнительно небольшом количестве абитуриентов их качественный состав был весьма высок.

Примером для всего студенческого коллектива стали студенты-фронтовики. Едва перешагнувшие за двадцать и перенесшие невиданные лишения, они теперь самозабвенно штурмовали науку. Отличаясь исключительной скромностью, никогда не выставляли напоказ своих заслуг, почти все были отличниками учебы, активными общественниками. В 1947-1948 уч. году их было 80. Большим уважением пользовались студенты-фронтовики В. Бельман, В. Гусин, П. Донец, М. Дунаев, В. Китаев, Ш. Куценко, Н. Маклецов, Н. Чудаков и др. Многие из них стали преподавателями вузов, директорами и завучами школ, партийными работниками. В 1948 г. с отличием окончил исторический факультет инвалид Отечественной войны В.И. Макаров. В том же году он поступил в аспирантуру Ленинградского государственного педагогического института им. Л.И. Герцена, успешно защитил кандидатскую диссертацию и до последних дней своей жизни преподавал.

Добрую память о себе оставил студент-фронтовик И.Ф. Ушаков, активный участник научного студенческого кружка по изучению истории Южного Урала. Будучи студентом, публиковался в «Ученых записках» института. После окончания аспирантуры доц. И.Ф. Ушаков работал в Ленинграде, Мурманске, защитил докторскую диссертацию.

Склонность к научно-исследовательской работе проявили и другие студенты-фронтовики. В их числе Г. Герасимов, Д. Голованов, Е. Долгов, А. Коваль, П. Сапронов, Н. Судаков, ставшие кандидатами наук.

В конце 40-х годов в связи с удовлетворённой потребностью страны в кадрах учителей-историков сократили их выпуск по стране. Закрыли исторический факультет и в МГПИ, последний выпуск которого состоялся в 1953 г.

Исторический факультет дал стране много замечательных педагогов, ученых, партийных работников. Среди них д.ист.н., гл. редактор газеты «Советская Россия» М.Ф. Ненашев, к.ист.н., ректор Челябинского института культуры Ш.В. Сапронов, лектор ЦК КПСС В.П. Китаев, предисполкома Горсовета депутатов трудящихся Магнитогорска А.М. Панков, зав. магнитогорским горотделом образования, заслуженный учитель школы РСФСР П.А. Батехин, кандидаты наук Н.И. Судаков, В.И. Татаркин, Д.А. Голованов, Г.Г. Гараев, Г.Ш. Ануфриенко, В.П. Ваганов, Е.И. Долгов, А.Е. Коваль, Г.А. Кожевников. Значительный вклад в работу факультета, в подготовку его выпускников внесли завкафедрой доцент В.С. Эйсымонт, ст. преподаватели Н.И. Глебова, А.И. Дикарева, В.В. Семенов, Т.В. Футман, П.Ф. Шевченко.

В 1947-1952 гг. в МГПИ работало по программам учительского института естественно-географическое отделение, в развитие которого много труда вложили доценты О.Н. Демьяненко, Е.Д. Постникова, М.И. Альбрут. Было подготовлено 148 учителей естествознания и географии для работы в 5-7-х классах школ.

В сентябре 1948 г. в вузе открылся факультет иностранных языков (английское и немецкое отделения).

До 1953 г. вуз одновременно функционировал как педагогический и как учительский. За время существования учительского института было подготовлено 1362 специалиста для работы в 5-7-х классах.

В 50-х годах в институте работало вечернее отделение (русского языка и литературы и физико-математическое). На факультете русского языка и литературы наряду с советскими студентами обучалась группа болгарской молодежи из строительного отряда, работавшего в те годы в Магнитогорске. Последний выпуск вечернего отделения состоялся в 1962 г.

В 1950-52 гг. директором МГПИ был д.пед.н, проф. Н.И. Алпатов. Затем полтора года этот пост занимал к.филос.н., доц. А.Н. Рякин. В мае 1954 г. ректором стал к.э.н., доц. И.С. Шмаков. Он приехал в Магнитогорск, имея за плечами большой опыт жизни и вузовской работы. Иван Степанович был ректором вуза более 15 лет.

В 1950-52 гг. директором МГПИ был д.пед.н, проф. Н.И. Алпатов. Затем полтора года этот пост занимал к.филос.н., доц. А.Н. Рякин. В мае 1954 г. ректором стал к.э.н., доц. И.С. Шмаков. Он приехал в Магнитогорск, имея за плечами большой опыт жизни и вузовской работы. Иван Степанович был ректором вуза более 15 лет.

В 1953 г. был введен в строй новый учебный корпус, где вплоть до 1971 г. размещались гуманитарные факультеты. Расширились площади читальных залов и учебных кабинетов. Уже в 1955 г. количество мест для самостоятельной работы студентов в читальных залах и кабинетах было доведено до 220. Книжный фонд библиотеки увеличился с 52504 томов в 1942 г. до 79673 томов в 1950 г.

В послевоенные годы укрепился преподавательский состав института, вырос уровень его научной и учебно-методической квалификации. Многие из преподавателей, которые начинали свою профессиональную деятельность в те годы, трудились в вузе всю жизнь.

После успешного окончания факультета русского языка и литературы в 1945 г. начала работу на кафедре литературы Е.Л. Лозовская. В 1959 г., окончив заочную аспирантуру Московского областного пединститута им. Н.К. Крупской и защитив кандидатскую диссертацию, Ева Лазаревна в 1962-1971 гг. работала деканом факультета русского языка и литературы. В 1947 г. после окончания аспирантуры Куйбышевского пединститута в Магнитогорск приехала М.В. Лабзина. Она стала кандидатом филологических наук, в течение двух лет возглавляла кафедру русского языка. По заданию Института языкознания Академии наук СССР организовала и провела в районы Челябинской области и Башкирии семь диалектологических экспедиций.

После успешного окончания факультета русского языка и литературы в 1945 г. начала работу на кафедре литературы Е.Л. Лозовская. В 1959 г., окончив заочную аспирантуру Московского областного пединститута им. Н.К. Крупской и защитив кандидатскую диссертацию, Ева Лазаревна в 1962-1971 гг. работала деканом факультета русского языка и литературы. В 1947 г. после окончания аспирантуры Куйбышевского пединститута в Магнитогорск приехала М.В. Лабзина. Она стала кандидатом филологических наук, в течение двух лет возглавляла кафедру русского языка. По заданию Института языкознания Академии наук СССР организовала и провела в районы Челябинской области и Башкирии семь диалектологических экспедиций.

В 1947 г. на кафедру физики пришел А.Н. Державин. В 1952-1964 гг. он был завкафедрой, затем в течение пяти лет проректором МГПИ по учебной и научной работе, а с 1969 г. вновь возглавил кафедру физики. В 1954 г. Арсений Николаевич успешно защитил кандидатскую диссертацию. В течение ряда лет он был секретарем партийного бюро института, являлся депутатом районного Совета депутатов трудящихся нескольких созывов, активно сотрудничал с обществом «Знание».

В 1947 г. на кафедру физики пришел А.Н. Державин. В 1952-1964 гг. он был завкафедрой, затем в течение пяти лет проректором МГПИ по учебной и научной работе, а с 1969 г. вновь возглавил кафедру физики. В 1954 г. Арсений Николаевич успешно защитил кандидатскую диссертацию. В течение ряда лет он был секретарем партийного бюро института, являлся депутатом районного Совета депутатов трудящихся нескольких созывов, активно сотрудничал с обществом «Знание».

В 1951 г., окончив аспирантуру, приехал в институт В.Ф. Котов. В течение многих лет он успешно руководил кафедрой математического анализа. В 1956-1963 гг. он был проректором института по учебной и научной работе, был активным общественником. Награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

С февраля 1952 г. курс русской литературы ХIХ и ХХ веков и лекции по марксистско-ленинской эстетике на кафедре русской и зарубежной литературы читала И.В. Касьянова. Опытный преподаватель и воспитатель, к. филол. н., доцент, с 1971 г. она заведовала кафедрой музыки и эстетического воспитания.

В 1952 г. кафедру русской и зарубежной литературы возглавил к. филол. н., доц. В.Г. Васильев. Вениамин Гаврилович много сделал для творческого её становления. Смерть оборвала его деятельность в 1966 г. в момент, когда он фактически закончил докторскую диссертацию.

С 1952 г. курс зарубежной литературы читала к. филол. н., доц. Т.Л. Занадворова. К исследованию проблем зарубежной литературы она привлекала студентов и более десяти лет руководила студенческим литературно-творческим кружком, в течение шести лет возглавляла кафедру русской и зарубежной литературы.

Пришедший в эти же годы в вуз Е.С. Смушкевич без отрыва от основной работы подготовил и успешно защитил кандидатскую диссертацию. В течение ряда лет Евгений Самуилович руководил работой научного студенческого общества, являлся ученым секретарем совета института. Будучи доцентом, долгое время возглавлял межфакультетскую кафедру иностранных языков.

С февраля 1955 г. в институте работала доцент кафедры математического анализа М.И. Асанова. Окончив в 1941 г. Саратовский гос.университет, в годы войны Мария Ильинична была радисткой, командиром взвода радиоразведки. Вернувшись к мирной жизни, в 1955 г. она после окончания аспирантуры защитила кандидатскую диссертацию. Почти восемь лет возглавляла кафедру математики.

В течение ряда лет методологическим семинаром: «Современные проблемы науки в языке и литературе в свете трудов В.И. Ленина» руководила И.В. Петрова, которая работала в МГПИ с 1955 г.

С приходом в 1956 г. на кафедру русского языка доц. В.А. Хрулевой значительно окрепли связи кафедры со школой. Член партии, восемь лет возглавлявшая партийную организацию факультета, она постоянно выступала перед учителями-словесниками, помогала им внедрять новые методы преподавания. Награждена орденом Ленина, медалью «За трудовое отличие».

Укрепление состава преподавателей благотворно сказалось на уровне всей работы в институте. Повысилась общая и качественная успеваемость студентов. Так, на факультете русского языка и литературы в 1955-1956 учебном году из 20 академических групп четыре имели стопроцентную успеваемость. В следующем учебном году количество таких групп возросло до одиннадцати.

Расширилась научно-методи-ческая помощь вуза городским и сельским учителям. Кафедра математики, например, в 1952 г. организовала при институте семинар для учителей математики под руководством доц. В.Ф. Котова. Опыт работы учителей изучался и на кафедре педагогики. В результате практические рекомендации работников кафедры публиковались в методическом бюллетене и вместе с лучшими материалами учителей рассылались по школам.

Начиная с 1951 г., в МГПИ регулярно проводятся научные конференции. «Ученые записки» выпускались в 1947, 1949, 1955, и 1957 гг.

В вузе проводились политинформации, вечера вопросов и ответов, занятия музыкально-литературного лектория с привлечением Магнитогорской хоровой капеллы и преподавателей музыкального училища. Драмкружок (рук. А.А. Озеров) поставил «Ревизора» Н.В. Гоголя, в спектакле были заняты студенты и преподаватели. В 60-е годы был создан хоровой коллектив (рук. Н.П. и Н.С. Фоменко).

Таким образом, послевоенный период ознаменовался дальнейшим всесторонним укреплением и развитием института, возросло количество выпускников вуза. За 12 послевоенных лет институт выпустил 2379 учителей: 1070 человек окончили дневное отделение и 574 заочное и вечернее отделения. Среди них заслуженные учителя школы РСФСР В.М. Балуев, О.М. Розовская, И.Ф. Кабанчук, Д.К. Зюлин, В.И. Швыдкая; кандидаты наук С.И. Петрухин, И.М. Власов, Т.А. Коростелева, Н.А. Крылов, М.П. Куров; декан факультета педагогики и методики начального обучения К.Н. Крыгина и др.

Таким образом, послевоенный период ознаменовался дальнейшим всесторонним укреплением и развитием института, возросло количество выпускников вуза. За 12 послевоенных лет институт выпустил 2379 учителей: 1070 человек окончили дневное отделение и 574 заочное и вечернее отделения. Среди них заслуженные учителя школы РСФСР В.М. Балуев, О.М. Розовская, И.Ф. Кабанчук, Д.К. Зюлин, В.И. Швыдкая; кандидаты наук С.И. Петрухин, И.М. Власов, Т.А. Коростелева, Н.А. Крылов, М.П. Куров; декан факультета педагогики и методики начального обучения К.Н. Крыгина и др.

Свое 25-летие в октябре 1957 года вуз встретил выросшим, возмужавшим и организационно окрепшим. В его стенах уже обучалось 1588 студентов. Значка «Отличник народного просвещения» удостоены А.Н. Державин, З.В. Иванова, В.Ф. Котов, М.В. Лабзина, Л.И. Ларионов, Е.Л. Лозовская, В.В. Семенов, А.И. Торшин, Н.В. Торшина, Г.Д. Хинт, И.С. Шмаков, многие работники института награждены Почетными грамотами Министерства просвещения РСФСР, городского комитета КПСС и исполкома городского Совета депутатов трудящихся.

Ю.Д. Коробков, профессор кафедры всеобщей истории

ВАХТА ПОБЕДЫ

Студенты, сотрудники и преподаватели МГТУ им. Г.И. Носова 9 мая возложили венки и цветы в память о погибших в годы войны к мемориалу преподавателей, сотрудников и студентов, погибших в военных действиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также к скульптурной композиции «Броневое бюро», у Вечного огня у монумента «Тыл – фронту» и на братских могилах на Левобережном кладбище Магнитогорска. Также коллектив вуза традиционно почтил память легендарного директора Магнитогорского металлургического комбината (1940-1951 гг.) Григория Ивановича Носова и его семьи.

Студенты, сотрудники и преподаватели МГТУ им. Г.И. Носова 9 мая возложили венки и цветы в память о погибших в годы войны к мемориалу преподавателей, сотрудников и студентов, погибших в военных действиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также к скульптурной композиции «Броневое бюро», у Вечного огня у монумента «Тыл – фронту» и на братских могилах на Левобережном кладбище Магнитогорска. Также коллектив вуза традиционно почтил память легендарного директора Магнитогорского металлургического комбината (1940-1951 гг.) Григория Ивановича Носова и его семьи.

***

МГТУ им. Г.И. Носова 6 мая принял участие во Всероссийской акции «Голос Победы». Военные песни лились из колонок, всюду мелькали флаги России и георгиевские ленты, выступали люди в форме военных лет – все это погружало в атмосферу прошлого. Перед собравшимися у главного входа в университет выступили вокальные коллективы вуза. Выстроившись в форме звезды, участники акции подпевали ансамблю «Висталеди», исполнившему песню «День Победы».

***

В Магнитогорской государственной консерватории им. М.И. Глинки на отчетном концерте 4 мая побывали студенты МГТУ им. Г.И. Носова. Он был посвящен Дню Победы. В сопровождении духового оркестра прозвучали сольные певческие номера. Зрители смогли насладиться всенародно любимыми песнями, которые в нашем сознании неразрывно связаны с событиями Великой Отечественной войны. Со сцены большого зала консерватории звучали «Синий платочек», «Смуглянка», «Катюша», «Журавли» и многие другие произведения. Для зрителей весь концерт прошел на одном дыхании.

***

В большом актовом зале МГТУ им. Г.И. Носова 28 апреля состоялся праздничный концерт «Поэма памяти», посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Напомнила о героическом прошлом нашей страны Магнитогорская хоровая капелла им. С.Г. Эйдинова. Художественный руководитель Магнитогорской государственной академической хоровой капеллы им. С. Г. Эйдинова Н.Ф. Артемьева сказала, что задачей программы было включить в неё песни, связанные с самыми большими и эпохальными сражениями Великой Отечественной войны. Она отметила, что они постарались максимально охватить историю, чтобы рассказать и о героических подвигах, и о людях, которые их совершали.

***

МГТУ принимает участие в патриотической акции Минобрнауки России «Научный полк», рассказывая в социальных сетях о студентах, преподавателях и сотрудниках вуза, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны или трудились в тылу, приближая Великую Победу.